打开文本图片集

摘要:科学学科是科学知识体系的微观结构单元,科学学科研究是科学知识体系结构研究的延伸和细化。建立在科学学科研究成果基础上的科学学科学,是钱学森所倡导的科学体系学或科学知识体系学的一个基础分支学科。通过梳理科学学科30年来的期刊文献,可以大致圈定科学学科学的主要论题。为了推进科学学科学的有序、可持续发展,今后一个时期应该实施强化学科意识、借力关联学科、扩充学术队伍等具体对策。

关键词:科学学科;科学学科学;科学知识体系;科学体系学

中图文献号:G301 文献编码:A DOI:10.3969/j.issn1003-8256.2015.01.005

科学学科是具有特定研究对象的科学知识分支体系,是科学知识体系的微观结构单元。现代科学包含数以千计乃至数以万计的科学学科,它们的研究对象有所差异、研究范围各不相同。科学学科学是以一般科学学科作为研究对象的学科,是科学学科自我认识的产物。本文从回溯科学分类和科学学科研究在中国的演进历程入手,梳理科学学科学的主要论题,提出推进科学学科学的有序、可持续发展的基本对策。

1 科学分类和科学学科研究的演进历程

人们对知识分类、科学分类问题的思考,同科学知识的产生几近同步。2000多年前,古希腊哲学家柏拉图(前427-前347)将科学知识分为辩证法(辩论中关于概念分析的方法和技巧)、物理知识(包括天文学、几何学等)、伦理学说(关于行为和意志的学问)三类。其学生亚里士多德(前384-前322)在哲学框架下将科学知识分为理论哲学(数学、物理学、形而上学)、实践哲学(关于人的行为的学问)、创造哲学(关于创作、艺术、讲演等的学问)三类。进入近代时期,严格意义的科学诞生之后,一些欧洲学者对科学分类问题阐发了各自的观点。英国哲学家弗兰西斯·培根(1561-1626)按照人的能力,将科学区分为三个部分:记忆的科学(历史学)、想象的科学(诗、艺术)、判断的科学(哲学,包括第一哲学、自然学、人类科学)。法国哲学家孔德(1798-1857)继承圣西门(1760-1825)的分类体系,将科学区分为数学、天文学(几何天文学、力学天文学)、物理学(重力学说、热力学、声学、光学、电学)、生理学(生物体结构和分类学说、植物生理学、动物生理学)、社会学五个部分。恩格斯(1820-1895)依据机械运动、物理运动、化学运动、生命运动、社会运动等基本运动形式的差异,将科学相应地划分为力学、物理学、化学、生物学、社会科学五个部门。

科学分类“考察各门科学之间的区别和联系,确定每门科学在科学总联系中的地位,揭示整个科学的内部结构,建立相应的分类体系”[1]。以科学分类为核心的科学知识体系结构研究,伴随和映衬着科学知识体系的生成和持续扩张,走过艰难探索的学术历程。现代科学知识体系由难以尽数的科学学科构成,研究科学学科是科学知识体系结构研究的题中之义,是传统的科学分类研究的延伸和细化。

1979年,中国科学家钱学森(1911-2009)著文倡导创建科学技术体系学,“其任务是研究科学技术组成部分的相互联系和关系,学科的产生、发展和消亡,体系的运动和变化”[2]。科学技术体系学的核心部分是科学知识体系学或科学体系学,科学学科研究则是科学体系学的重要内容。正是由于钱学森、钱伟长(1912-2010)、钱三强(1913-1992)等老一代科学家的积极推动和参与,由于科学学、科学知识体系学勃然兴起的带动作用,科学学科研究在1970年代末以来逐步兴起并不断扩大研究规模。

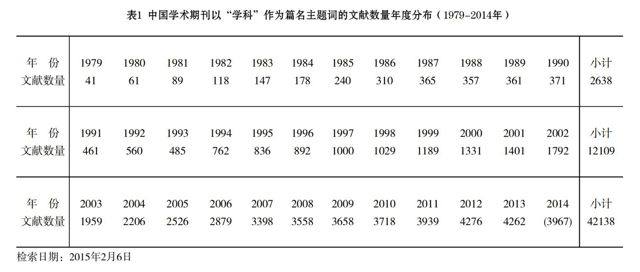

近期,我们在“中国知网”的《中国学术期刊网络出版总库》中,以“学科”作为检索词进行“篇名”的“精确”检索,共检出1979年至2014年期间的相关文献54722篇(以下简称为“学科”期刊文献)。这些文献的年度分布情况列于表1。2014年的文献录入不全,文献数量在表中加括号予以标示。

表1 中国学术期刊以“学科”作为篇名主题词的文献数量年度分布(1979-2014年)

年 份

文献数量1979

411980

611981

891982

1181983

1471984

1781985

2401986

3101987

3651988

3571989

3611990

371小计

2638

年 份

文献数量1991

4611992

5601993

4851994

7621995

8361996

8921997

10001998

10291999

11892000

13312001

14012002

1792小计

12109

年 份

文献数量2003

19592004

22062005

25262006

28792007

33982008

35582009

36582010

37182011

39392012

42762013

42622014

(3967)小计

42138

检索日期:2015年2月6日

这里需要做两点说明:其一,“学科”期刊文献中,包含少量新闻报道、学位点介绍等非论文文献,对这类文献不做剔除处理不会对统计结果造成实质性影响;其二,“学科”期刊文献中,从科学知识体系视角和从教育管理视角研究“学科”问题的文献大约各占其半,严格说来后者不属于科学学科学意义上的学科研究范畴,将其纳入统计范围,并不影响我们对科学学科文献量变化趋势的分析。从教育管理视角研究“学科”问题要以科学知识体系视角的学科研究为基础和圭臬,因此“学科”期刊文献的数量可以作为表征科学学科研究规模的一个基本指标。

由表1可以清楚地看出,“学科”期刊文献在微小波动中呈现明显的增长趋势。该类文献的产出量,1978年为19篇,1982年突破100篇,1997年达到1000篇,经过7年后在2004年实现数量翻番,又经过8年后在2012年实现再度翻番。我们将1979年至2014年的36年划分为三个时段,第一时段(1979-1990年)、第二时段(1991-2002年)、第三时段(2003-2014年)产出“学科”期刊文献分别为2638篇、12109篇、42138篇,第二时段文献产出量是第一时段的4.6倍,第三时段文献产出量是第二时段的3.5倍。

“学科”期刊文献量的增长,反映了学术界对于学科研究关注度的不断提升,归根结底反映了社会需求拉动学科研究的力度越来越大。1980年代后期至1990年代,不仅有《社会科学学科辞典》、《交叉科学学科辞典》、《自然科学学科辞典》、《学科大全》、《新学科手册》等一系列学科类工具书问世,而且有学者开始思考以学科研究为基础创建一门新学科的问题。1987年,上海社会科学院陈燮君发表《关于开创学科学的思考》一文,认为“学科学是一门以学科为研究对象的新学科”,其“主要任务是研究学科的定义、分类、结构、模型、形态、特征、更替、衍生、周期、战略、动力、方法、传播、证伪、流派、组织、管理和预测的一般规律”[3]。1991年,陈燮君出版《学科学导论——学科发展理论探索》一书。该书包括学科学总论、学科结构论、学科文化背景论、学科方法和科学方法论、学科创造论、新学科战略论、新学科内在动力论、新学科环境机制论、新学科宏观控制论、新学科时间协同论、新学科学派发展论、新学科趋势论等12章内容,以静态和动态相结合的视角架构了“学科学”的学科理论体系[4]。

科学学科学(学科学)是科学学科研究逐步深化的必然产物,是对科学学科研究成果的学科化整合。1990年代以来,科学学科学引起一部分学者的关注,“学科学”成为一种解析具体学科的研究视角,陆陆续续出现了几篇以这种视角审视旅游地理学、翻译学、音乐学、高等教育学、口腔内科学等学科的期刊论文[5] [6]。然而,由于缺乏专攻型研究者,这类论文数量太少,同前述科学学科研究期刊文献的持续增长趋势,形成明显的反差。

2 科学学科学的对象确认和主要论题

据《辞源》编撰者的考据,中文的“学科”一词始现于宋代欧阳修(1007-1072)、宋祁(998-1061)等人纂修的《新唐书》198卷《儒学传·序》:“自杨绾、郑余庆、郑覃等以大儒辅政,议优学科,先经谊,黜进士,后文辞,亦弗能克也。”此处的“学科”,指儒学的科目门类。将近1000年前出现的“学科”概念,同现代的学科概念在含义上非常接近。

在《中国学术期刊网络出版总库》中,我们以“学科”作为“检索词”进行“全文”检索,检出最早使用“学科”一词的文献刊载于1915年的《清华学报》。该文是一篇编译文稿,介绍了美国几个州有关教师执业资格的法令[7]。据此,我们可以大致推定,20世纪初,中国学术界开始使用“学科”一词对译西方文字的相应词汇(如英文discipline、subject等)。

100多年来,中国学术界、教育界对于“学科”概念的使用,有两种基本涵义,分别用于不同的语境或场域。一是在科学知识体系语境下,“学科”被用于标示科学知识的类分划界,具有明显的理论指向。科学体系学、科学学科学等科学学分支学科所讨论的“学科”,属于第一种涵义的学科。二是在教育管理或人才培养语境下,“学科”被用于标示教育管理(人才培养)领域的类分划界,具有明显的实践指向。1915年《清华学报》所刊文稿中的“学科”,即属于这种涵义。国务院学位委员会1983年颁布《高等学校和科研机构授予博士和硕士学位的学科、专业目录(试行草案)》,1990年修订为《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》,其中的“学科”概念也属此例。高等学校领导层、管理层经常思考和谈论的“学科布局”、“学科建设”、“特色学科”、“重点学科”、“学科评估”、“学科教学”等,大多属于第二种涵义的学科。这种涵义的学科,通常可以用“专业”概念来置换。可以认为,第二种涵义的“学科”概念来源于第一种涵义的“学科”概念;第二种涵义的“学科”概念,经常在第一种涵义的“学科”概念的基础上被广义化,用于指称一个包含多个第一种涵义“学科”的专业知识领域或育人专业领域。因此,“学科”概念的两种涵义,既有某种程度的内在联系,又存在明显的区别。

2000年,王续琨在《科学学:过去、现在和未来》一文中,正式启用“科学学科学”这个学科名称用以替代“学科学”,将其列为理论科学学的一门分支学科[8]。“科学学科学”采用通行的学科方式命名,即研究对象加“学”字。“科学学科”作为科学学科学的特有研究对象,专指前述第一种涵义的学科。“学科”前面加上“科学”二字,其意义不仅在于明确标示了“科学学科”是指科学知识体系语境下的学科,而且可以避免“学科学”这个学科名称被误读、误解的尴尬。

据我们所知,第一次接触“学科学”这个术语的人,基本上都将其中第一个“学”字视为动词,将“学科学”理解为“学——科学”。“学科学,用科学”是人们耳熟能详的常用语、宣传语。在期刊数据库中以“学科学”作为检索词进行“精确”检索,检出文献除少数几篇外都是“学——科学”文献。只有那些知晓“学科学”具有特定涵义的人,才会使用“学科——学”的切分方式,将其解读为一门以“学科”作为研究对象的学科。以“科学学科”来替代“学科”,尽管可能会出现“科学学——科学”这样的不当解读方式,由于读不出明确涵义,只能放弃不当解读,进而力图通过一定方式探寻、了解“科学学科学”的真实内涵。

作为科学学科学研究对象的科学学科,可以从多个角度、侧面来进行研究。换言之,科学学科学作为科学知识体系学的重要分支学科,有着丰富的论析主题或研究内容,诸如科学学科的确认基准,科学学科的类型划分,科学新学科的孕育机理,科学新学科的创生模式,科学新学科生长点的预判方法,科学学科演进发展的内部条件,科学学科演进发展的社会环境,科学学科的聚类结构——科学分类等。由于“学科”期刊论文约有半数属于严格意义的科学学科学研究范畴,对这些文献进行检索和梳理,可以探知科学学科学在特定时段的热门论题或重点研究内容。

期刊文献的题名或篇名,应当准确而简明地指出该文的论题。“题名是以最恰当、最简明的词语反映报告、论文中最重要的特定内容的逻辑组合。”[9] 因此,利用文献篇名或题名,是一种比较简便的主题检索和判定方法。我们选择科学学科学处于孕育期的1985年作为文献检索的起点,在《中国学术期刊网络出版总库》中对最近30年(1985-2014年)的54088篇“学科”期刊文献进行篇名检视,首先初步筛选出十几个以“学科”作为核心词的主题词组,然后使用这些主题词组进行“篇名”的“精确”检索。检出文献在70篇以上的主题词组,总计有24个(组),列为表2(“学科特点”中包含“学科特征”文献67篇;“学科现状”中包含“学科研究现状”文献20篇)。

表2 中国学术期刊按主题词组进行篇名检索的文献数量(1985-2014年)

主题词组文献量主题词组文献量主题词组文献量主题词组文献量

学科体系1272学科性质418新兴学科206学科发展战略128

新学科619学科整合362边缘学科205学科融合122

交叉学科597学科特点326学科属性191学科建构95

学科交叉562学科分类247多学科研究173学科协同93

跨学科研究492学科地位218学科创新165学科现状79

学科定位471学科结构221学科渗透146学科意识75

检索日期:2015年2月6日

依据检索结果,我们将科学学科学近期的主要论题概括为以下“六论”:科学学科属性类型论、科学新学科创生论、科学学科体系结构论、科学学科定位关系论、科学学科演进方式论、科学学科发展战略论。

——科学学科属性类型论,涵盖“交叉学科”、“学科性质”、“学科特点”、“学科分类”、“边缘学科”、“学科属性”等主题词组。在该论题之下,需要研究科学学科的属性特征和确认基准、科学学科类型划分的一般原则、科学学科分类方案等。

——科学新学科创生论,涵盖“新学科”、“学科交叉”、“跨学科研究”、“新兴学科”、“学科意识”等主题词组。在该论题之下,主要探讨新学科孕育的内部条件和外部环境、新学科的创生模式、新学科创生区位的预先判定等。

——科学学科体系结构论,涵盖“学科体系”、“学科结构”、“学科建构”等主题词组。在该论题之下,需要研究科学学科的层级结构、科学学科理论体系的建构原则、科学学科的分支学科的架构方式等。

——科学学科定位关系论,涵盖“学科定位”、“学科地位”等主题词组。在该论题之下,主要探讨科学学科定位的方法、科学学科在科学知识体系中的地位、科学学科与亲缘学科和相关学科的关系等。

——科学学科演进方式论,涵盖“学科整合”、“多学科研究”、“学科创新”、“学科渗透”、“学科融合”、“学科协同”等主题词组。在该论题之下,需要研究科学学科演进的内部机制、科学学科演进的外部机制、科学学科演进中的互动方式等。

——科学学科发展战略论,涵盖“学科发展战略”、“学科发展策略”等主题词组。在该论题之下,主要探讨科学学科发展战略的谋划原则、科学学科发展战略的具体内容、实施科学学科发展战略的保障条件等。

3 科学学科学的推进对策

为了推进科学学科学的有序、可持续发展,今后一个时期,在充分利用科学学科研究已有成果的基础上,我们建议实施强化学科意识、借力关联学科、扩充学术队伍三项具体对策。

3.1 强化学科意识

中国学术期刊中的“学科”研究论文,作者来自于数学、自然科学、哲学、社会科学的许多学科领域。他们构思和撰写这些论文,体现了具体学科领域的学科意识。例如,写作《创意写作学的学科定位》一文,作者必然需要在学科意识的导引下,从学科的视角审视和探讨创意写作学与相关学科的关系,从而辨析、确认这门学科在科学知识体系中的地位。写“学科”文章,当然要具有所涉学科的学科意识。从科学学科学发展的视角来看,研究者只有形成清醒的学科意识,才有可能自觉地开展科学学科学的相关元研究。

在1979年以来的54866篇“学科”期刊文献中,只能筛选出7篇属于科学学科学元研究范畴的“学科学”论文。学科元研究几近空白的实际状况,已经成为科学学科学演进发展的瓶颈。所谓学科元研究,是指对科学学科学这门学科中各种具有一般性、普遍性、基础性特征的元问题的探讨,主要涉及它的历史沿革、对象范围、学科定位(学科关联)、研究范式、主要方法、理论体系、学科结构、应用领域、演进态势、发展环境、未来前景等。学科元研究对处于任何演进发展阶段的学科而言都是极为重要的,因为它是一门学科的自我认知、自我反省,可以影响到这门学科的基本走向和发展速度。因此,学科元研究的涉猎广度和开掘深度,通常可以作为该学科成熟度的一个重要标尺。

自1987年中国学者著文倡导创建学科学(科学学科学)至今,27年仅发表了寥寥7篇科学学科学元研究论文,而且后面6篇论文均没有涉及元研究的核心论题。学科元研究既没有广度也没有达到应有的深度。加强学科元研究,已经成为推进科学学科学有序演进,进而推动科学知识体系研究向纵深发展的当务之急。科学学研究者应该责无旁贷地担当引领者、传播者的角色,以自己参与科学学科学元研究的实际行动宣传这门意义特殊的新兴学科,吸引一批具有不同学科背景的“学科”研究者向科学学科学元研究这个方向靠拢乃至“转轨”。

3.2 借力关联学科

科学知识体系演进的历史表明,任何学科都不可能各自为战、单兵独进。一门学科在其孕育、萌生、成长的过程中,同其他学科之间必然发生诱引、借鉴、移植、渗透、融合等互动作用。在科学知识体系这个复杂性事物的演进过程中,由于各个要素、局部或子系统所处的微观环境、原有的基础条件各不相同,必然存在着发展的不均衡,表现为林林总总、难以尽数的学科有萌生时间早晚的不同,有演进速度快慢的差异。在任何一个时间点上,学科之间都不是齐头并进、并驾齐驱的。从哲学上来看,均衡是相对的,而不均衡是绝对的。发展的不均衡就是矛盾,正因为学科之间不均衡状况的存在,导致知识体系在矛盾运动中趋向新的相对均衡状态。所以说,不断走向均衡化是学科体系演进的重要内驱力。具体而言,先期问世的学科能够对处于孕育、草创阶段的学科产生示范、导引作用,发展速度较快的学科能够对发展速度较慢的学科产生拉引、扶持作用。

按照互动作用的强弱程度,科学学科学的关联学科可以区分为亲缘学科、近邻学科、相关学科等几种类型。其中,最值得关注的是科学知识体系学和跨学科学这两门亲缘学科。

科学知识体系学是科学学科学的上位亲缘学科,即后者是前者的分支学科。自钱学森首倡创建科学技术体系学以来的30多年,相关期刊论文[10] [11] [12] [13] 和专著[14] 偶有所见。总体来看,科学知识体系学仍处于初期创生阶段,同科学学科学的发展水平基本相似。在这种情况下,科学学科学不能消极地等待科学知识体系学向其输送“营养”,研究者应该在准确把握两者层级关系的基础上建立互相促进的借力机制,以整体的谋划促局部的推进、以局部的突破促整体的延展。

跨学科学以超越一个学科范围的研究行为作为研究对象,是科学学科学的等位亲缘学科或姊妹学科。1985年,刘仲林著文提出创建和发展“跨学科学”的构想[15]。1990年代以来,中国学术期刊上共发表了9篇元研究论文[16][17],涉及跨学科学的理论基础、发展态势、教育活动等问题,另外还有几部跨学科学的著作问世[18][19]。就研究内容而言,跨学科学与科学学科学之间有部分叠合关系,跨学科学侧重于探讨跨学科研究方式与科学知识体系演进的关系,科学学科学侧重于探讨科学学科与架构科学知识体系的关系,研究视角互为补充。跨学科学的起点和发展程度略超前于科学学科学,研究者应该利用两门学科之间的叠合关系建立互为补充的借力机制,在学科层面上以某些共通性为节点形成协同发展的合力。

3.3 扩充学术队伍

一门学科的发展速度,归根结底取决于学术研究队伍的数量规模和质量水平。科学学科学乃至科学知识体系学,至今尚未建立起“术业有专攻”的学术队伍。对于科学学科学、科学知识体系学这样的理论性较强的学科,可能永远不会出现市场营销学、人力资源管理学、图书馆学等应用型、实践性学科那样人头攒动、熙来攘往的热闹景象。但是,通过扎扎实实的努力,凝聚人气,组建一支基本学术队伍还是必要的,也是可能的。

历史已经证明,进入高等学校的课堂是一门学科获得发展活力和后劲的重要保障。普通高等学校在已经普遍开设的自然辩证法概论、科学学或科学技术学概论等课程中,可以鼓励教师在自己有学习心得和研究心得的基础上,充实科学学科学、科学知识体系学的相关内容。在哲学门类、教育学门类、理学门类、管理学门类等的一些学科专业中,则可以为研究生开设某些建立在科学学科研究成果基础上的课程,如科学知识体系研究专题、科学学科研究专题、跨学科研究专题等。在本科教育层次上,可以面向本科生开设同科学学科学、科学知识体系学相关的选修课,在广大青年学子的学术心田里撒播科学学科研究的种子。

目前,在“中国知网”的《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》中,虽然检索到1699篇以“学科”作为题名主题词的学位论文(起始年份2000年),但却没有检索到以“学科学”这个学科名称作为题名主题词的学位论文。我们坚信,通过连续开设相关课程,科学学科学的种子总有一天会发芽,在不远的将来科学学科学的某些元问题肯定会成为硕士研究生、博士研究生的学位论文选题。

参考文献:

[1] 陈克晶,吴大青. 自然辩证法讲义(初稿)专题资料之四:科学分类问题[M]. 北京:人民教育出版社,1980:1.

[2] 钱学森. 科学学、科学技术体系学、马克思主义哲学[J]. 哲学研究,1979,(1):20-27.

[3] 陈燮君. 关于开创学科学的思考[J]. 社会科学,1987,(12):56-61.

[4] 陈燮君. 学科学导论——学科发展理论探索[M]. 上海:生活·读书·新知三联书店上海分店,1991.

[5] 管文,熊绍华. 从学科学的角度谈旅游地理学的几个理论问题[J]. 旅游学刊,1993,(5):44-47.

[6] 周曾同. 从“学科学”角度理解《口腔内科学》新概念[J]. 临床口腔医学杂志,2014,(6):378-380.

[7] 唐崇慈 编译. 教育法令·教员积资法令[J]. 清华学报,1915,(1):107-112.

[8] 王续琨. 科学学:过去、现在和未来[J]. 科学学研究,2000,18(2):19-23.

[9] 中华人民共和国国家标准·科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式(GB 7713-87)[S]. 国家标准局,1987-05-05.

[10]常绍舜. 浅谈现代化科学技术体系学的建构方法[J]. 民主与科学,1992,(1):29-30.

[11]陆近春. 科学体系学与科学社会学[J]. 科学学与科学技术管理,1993,(6):4-11.

[12]黄顺基. 开创有中国特色的科学学研究——学习钱学森“科学技术体系学”的体会[J]. 科学学研究,1999,(4):9-12.

[13]陈洪敏. 科学知识体系的结构与演化规律[J]. 临沂师范学院学报,2003,(2):51-54.

[14]姜井水. 科学技术体系学[M]. 上海: 学林出版社,2002;赵少奎 编. 现代科学技术体系总体框架的探索[M]. 北京: 科学出版社,2011.

[15]刘仲林. 跨学科学[J]. 未来与发展,1985,(1):50-52.

[16]刘仲林. 当代跨学科学及其进展[J]. 自然辩证法研究,1993,(1):37-42.

[17]金吾伦. 跨学科学:跨学科研究的科学[J]. 天津师大学报(社会科学版),1994,(5):36-40.

[18]刘仲林 主编. 跨学科学导论[M]. 杭州: 浙江教育出版社,1990.

[19]金吾伦 主编. 跨学科研究引论[M]. 北京:中央编译出版社,1997.

(责任编辑:张 萌)