打开文本图片集

摘 要:抗战时期中国初生婴儿、产妇高死亡率引起了各界人上的普遍忧虑。四川省由于地处西部内陆,科学生育观念尚未被民众接受,妇幼卫生事业的发展显得更为迫切。抗战时期妇幼卫生工作在四川省大多数市县开展起米,而尤以成都市的妇幼卫生工作在全省开展得最早、最全面、也最好。但受到多种客观历史条件和抗战这一大的政治环境的制约,战时四川省妇幼卫生事业覆盖面窄,受众有限,远远不能满足社会和民众的需要。

关键词:抗日战争;国民政府;妇幼卫生;四川省

中图分类号:K26 文献标识码:A 文章编号:1678-9841(2018)01—0151-07

从某种意义上说,战争乃是国家与国家之间人力资源的较量,其凸显了国民体质、数量的极端重要性。抗战时期中华民族面临亡国灭种的生死考验,同时它又促进了“中华民族的空前觉醒”。民族觉醒的意识体现在政治、经济、文化等多个方面,而对民族自身身体素质的关注和焦虑,并促使政府大力发展公共卫生事业,使抗战时期又成为民族医疗保健意识的重大觉醒时期。本文拟通过对抗战时期国民政府在四川省开展妇幼卫生事业相关史实的重述,探讨在战争与社会转型这一历史语境中,国民政府对发展妇幼卫生事业在观念上的转变,以及它在制度和实践层面所作出的种种努力及其产生的作用与影响。

一

抗战时期中国以每千产妇15人的死亡率、每千初生婴儿700人的死亡率居各国之冠。中国产妇、婴儿群体的死亡率不但远远高于先进的欧美各国,也与墨西哥、印度等国家有相当的差距。

抗战时期四川省(含今川、渝两地)由于地处西部内陆,科学生育观念尚未被民众接受,妇幼卫生工作的开展显得更为迫切。大足县卫生院院长何俊明在《卫生通讯》撰文指出,“(大足县)一般的妇女,都是极度封建,有病怕羞,不愿检查,不受治疗,甚至宁死在家里,也不愿叫别人知道”。据遂宁县卫生院报告,该县“一般产妇,多蹲于地上,自己接生,稍贫者,于生产之后继续操劳,因而产妇之产褥热,产后大出血,子宫脱出等病例,多不胜举,初生儿患脐风亦多”。而在四川省边远山区,“土著妇女生育时也自行料理,不愿他人帮助,小孩的脐带,由母亲自己咬断,用布片包紧,后略将小孩身体洗擦,便算完事”。

抗战时期中国初生婴儿、产妇高死亡率引起了各界人士的普遍忧虑。妇幼群体保健的极端重要性为政府和社会所认识。“民族幼苗‘孕而生’,‘生而活’,‘活而存’,‘存而养’,‘养而壮’,‘病而治’”等各种问题,与“国父民族主义明白昭示”相联系,被看成“整个社会之责任,大家均须努力”。战时社会部多次发起保护妇婴运动,并通过《儿童福利办法》等法规,保障妇幼群体的福利。社会部部长谷正纲也在《儿童福利》杂志上撰文《儿童福利就是民族福利》,为维护儿童福利摇旗呐喊。四川省政府主席张群在全省首届卫生行政技术会议上,将中国国民体格不健全的首要原因归纳为,“妇女在生产之后,不讲求卫生,也不知道保护婴儿,因之婴儿死亡率非常之高”,呼吁“极力设法改进”。战时四川省通常以“保婴为保健之基础,保健为强种之基础,保种为强民之基础,强民为强国之基础”作为宣传妇幼卫生工作的口号。由标语可见,保婴被视作民族保健事业的基础。《卫生通讯》对于应如何理解这一观点作出解释,认为“婴儿是人生的基础,身体健康与生活习惯均在这时养成。有健康的婴儿才有健康的儿童与青年。于是才有健康的国民,从事于建国的工作,国家才会富强起来;于是保婴又是强国强种的基础”。在四川省公共卫生实施体系中,妇幼卫生事业被给予特殊的关注和保护。1940年5月行政院公布之《县各级卫生组织大纲》对县卫生院、卫生分院、卫生所、保卫生员承担的妇幼卫生工作职责均有具体规定。四川省制定的《四川各县卫生院组织计划》、《四川省各县卫生院组织规程》等法规对县卫生院办理“全县妇婴卫生事项”也作出了明确规定(见表1)。

抗战时期卫生行政系统是政府行政体系的组成部分,定位为“政府所设,为人群谋利之事业机关”。四川省档案馆收藏的《四川省各县卫生院收费办法》规定,“为实施公医制度起见,凡一切医药皆以不收费用为原则”。公立卫生机构通过“低收费”或“不收费”等方法,吸引妇幼群体前往就诊。以成都市保婴事务所为例,在成立之初,其“普通挂号全免”,“手术及敷料费一至五元”,且规定“贫寒者按情酌量减免”。为尽快使成都市民周知,保婴事务所在《新新新闻》上刊登广告,宣称其“免费诊治妇婴疾病、产前产后检查”。1942年1月,成都市三个保婴事务所以“百物飞涨”,“为适合时市起见”为由,认定“收费规则,确有稍加更改之必要”,请求省卫生处同意更改收费规则。更改后的收费规程规定,“初诊贰角,复诊壹角”,“普通接生费贰拾元”,“药品照原价收费”,且“贫苦者酌量情形减免”。与各私立医院、诊所相比,其取费仍然极低,显示出公立卫生机构医疗服务的“公共”性质。

如果说有关文件规定的关于妇幼群体卫生工作的内容还显得比较笼统的话,那么四川省卫生实验处所属成都保婴事务所组织章程第四条的规定,则全面而具体的反映了战时四川省妇幼卫生工作的主要内容(见表2)。

从表2可以看出,妇幼卫生工作的内容包括孕妇、婴儿及儿童保健三个方面。而其中最重要的内容乃是推广新法接生。新法接生即“曾受科学训练如医师,助产士等接生”,其对降低孕妇和婴儿两者死亡率都极其有益。旧法接生以“未受科学训练如姥姥、亲属、自己等接生”。中国初生婴儿死亡率居各国之首,“以旧法接生为其主因”。新法接生包括三个环节,即“产前检查、接生及产后检查、知识的灌输”。“产前检查至关重要,可以矫正胎位及诊治妇婴疾病,指导孕期卫生,预防难产、早产、死产等”,对孕妇和胎儿均有极大的益处。据成都市调查统计,“经产前检查者死亡率(指婴儿死亡率——引者注)为8.2%,未经产前检查者为14.91%,约高一倍”。新法接生采取“消毒接生法”,可以预防脐风减低其(指婴儿——引者注)死亡率。再加上对孕妇生产大出血、产褥热的处理等,也可降低孕妇死亡率。产后环节包括对孕妇“产后调理”、婴儿“矫治缺点”及“指导育婴常识”等内容。

二

(一)成都市妇幼卫生机构及其开展工作情况

作为四川省的省会,成都市具有四川省“首善之区且为中外人士观瞻之地”的特殊战略地位。因此,中央卫生署和省卫生实验处对成都市的妇幼卫生工作给予了一定的政策倾斜。抗战时期,四川全省只有成都市设有专门的妇幼卫生机构。

1939年11月1日,成都市保婴事务所在市东新街成立,由程美玉担任所长。1940年7月,“以成都市人口之多,市区之广,一所保婴,实属不敷分配”,保婴事务所在市东城根街增设分所一所,最初由徐幼慧担任所长,1941年2月由蒋良英接任所长。原成都市保婴事务所改称成都市第一保婴事务所。1941年3月10日,成都市第三保婴事务所在北门正通顺街增设,叶式钦任所长。保婴事务所主要工作职责为“关于妇婴卫生教育保健预防治疗等事项”,是一个集治疗、预防与研究于一体的妇幼卫生机关。

1943年,四川省立妇婴保健院在成都市成立,聘请全国知名妇婴保健专家杨崇瑞担任院长,其主要职掌为“关于收容产妇、小儿各科病人及调查婴儿之死亡原因,并研究产妇、小儿各科疾病之防治问题及训练妇婴卫生工作人员等事项”。与市保婴事务所不同,省立妇婴保健院还负有“领导成都各保婴事务所与各县卫生院妇婴室,以推动全省妇婴卫生及训练妇婴卫生工作人员为中心,兼为公共卫生人员训练所之实习场所”的功能。

成都市的妇幼卫生工作在全省开展得最早、最全面、也最好。其包括的主要内容如下:1.成都保婴事务所组织章程规定的内容,三个保婴事务所均有开展。2.编就《孕妇、婴儿保健须知》、《婴儿保健与儿童饮食须知》等广事宣传。3.每年四月四日儿童节,举行婴儿健康比赛与妇婴展览。1941年儿童节,“成都市儿童健康比赛获奖之二十五名儿童,百分之九十曾在成都保婴事务所受过健康检查及缺点矫治”。4.婴儿死亡率及其死因调查。

“因鉴于各大都市,如北平,上海,南京,广州等对于各该市婴儿死亡率及其死因,均有详细之统计报告,但号称西南文化中心之成都,尚未有关于此项之调查”。1943年,由省立妇婴保健院杨崇瑞主任建议,中央卫生实验院拨给国币贰万元,成都市第一保婴事务所就婴儿死亡率及其死因的调查。此次调查“聘请有经验之助产士(潘淑元)公共卫生护士(赵敬荣)”负责,“本所(成都市第一保婴事务所——引者注)职员(医师助产士等)全体动员参加协助”。自1943年2月开始调查,调查队“每队由二至三人负责,每日以两队出发,平均每日调查五十婴儿”。先由城东区渐次推及城北,城南,城西各区,调查家庭“不分贫富,不论职业,或受教育与否”,采取“大街小巷,挨家挨户探询”方式,调查对象为“自民国三十年七月一日至三十一年六月三十一日一年内出生之婴儿”,除“问有深屋大厦,庸仆拒绝传达,及户主外出者”外,共计调查“五千余出生婴儿”,“约占全年出生数之半”。通过分析调查资料,保婴事务所统计出婴儿死亡率及近因、婴儿死亡及其远因、初生儿死亡率及其接生者、两周内初生儿死因与其接生者,死婴与其年龄,死婴与其胎次,死婴出生及死亡月份,死婴与其疾病等8种表格,对从事成都市或四川省的妇幼卫生工作提供了有益的参考。

在保婴事务所的努力下,成都市的妇婴死亡率大大降低。据成都市区三个保婴事务所的工作统计,至1944年,“每月平均可接生三百二十个左右,已达成都市人口生产率百分之三十。所料理之产母死亡率,由千分之十五减至千分之三,婴儿死亡率亦由千分之一五四降至千分之七三。在成都市,“平日对于(保婴事务所——引者注)就诊接生,颇为一般人士所称许”。由此可见,战时成都市的妇婴卫生工作开展得还是很有成效的。

(二)各县妇幼卫生工作开展情况

除成都市外,四川省其余各县市没有专门的妇幼卫生机构,但各县卫生院大多设有“妇婴卫生室”,“办理全县妇婴卫生事项”(见表1)。除少数不具备开展该项工作的县卫生院外,大多数县卫生院均开展了妇幼卫生工作。妇幼卫生工作作为县卫生院常规工作之一纳入省卫生处制定的月工作报表。且随着各县卫生事业的发展,开展妇幼卫生工作的县份逐渐增加。笔者选取中等水平的县卫生院——江津县卫生院为例进行考察。江津县卫生院于1940年7月由省立戒烟医院改组成卫生所,于同年¨月改组成县卫生院。该院“设院长一人总管院务,医师二人,护士四名,公共卫生护士一人,助产士一人,药剂生一人,事务员二人,助理员五人”。自改组为县卫生院后的10个月内,其从事的妇幼卫生工作如下:1.产前检查——矫治孕妇不应有之疾病,共查二百四十一人。2.产前访视,每日午后派助产士和公共卫生护士到孕妇家庭访视,指导家庭环境卫生及妇婴卫生常识。3.新法接生,起初二三月,每月仅三四人,五六月即有十余人,现已接五十二人,此项工作已推行到麻柳坪和双菊乡等地。4.产后访视。凡经本院接生者,到产家作产后调理,指导育婴常识,至婴儿脐带脱落为止。5.产后检查,生后四十日,产母婴儿来本院检查,矫治缺点,此后令其按期来院诊查,共查四十余人。6.儿童健康检查。四月四日儿童节,本院举行健康比赛,共检查一百余人。

从以上内容可以看出,江津县卫生院尽管成立时间不长,但涉及妇幼卫生工作的孕妇、婴儿、儿童保健的项目均有开展。其他各县卫生院开展妇幼卫生工作的情况与江津县卫生院相似。但也并不是每个县卫生院均开展了此项工作,以1944年为例,全省总计88县市局办理妇幼卫生工作,占全省县市局总数的61.97%(88/142—61.97%)。为督促各县开展妇幼卫生工作,省卫生处于1944年7月公布了《战时县卫生工作测验标准细则》,对县院应该开展的妇幼卫生工作内容、设备配备作出了明确的规定②。《战时县卫生工作测验标准细则》卫生的发布对于各县妇幼卫生工作的开展起到了积极的促进作用。

表3反映了战时四川省妇婴卫生工作量的统计情况。

三

抗战时期妇幼群体成为享受卫生保健的特殊人群,得到公共卫生实施机构更多的关注和照顾,这与国家长期的、根本的、全局的利益相一致,体现了民族公共卫生事业发展的客观要求。妇幼群体卫生保健的实施具有见效快、投入较少、实施后效果显著、关系民族身体素质长远发展的根本利益等特点。妇幼卫生工作的主要内容包括孕妇、婴儿及儿童保健三个方面,而最重要的是“推广新法接生”。新法接生能同时降低产妇和婴儿的死亡率,个人和民族均获益极大。儿童保健与学生卫生保健相似,以“可说不费任何金钱即可办到”。的身体检查为基础,兼行缺点矫治、卫生教育、疫病预防、疾病治疗优惠等内容。妇幼卫生保健的实施不但使受惠儿童和婴儿一生获益,且增进整个民族的生命力,可谓功莫大焉。

抗战时期国民政府在四川省实施的妇幼卫生事业不但给妇幼群体以“实实在在的医药优惠”,而且传播了现代意义的妇幼卫生保健观念,其应有的历史价值和意义应该得到肯定。但由于受到经费短缺、人才缺乏等多种客观历史条件和抗战这一大的政治环境的制约,对于战时妇幼卫生事业的社会影响和实际成效又不能评价过高。

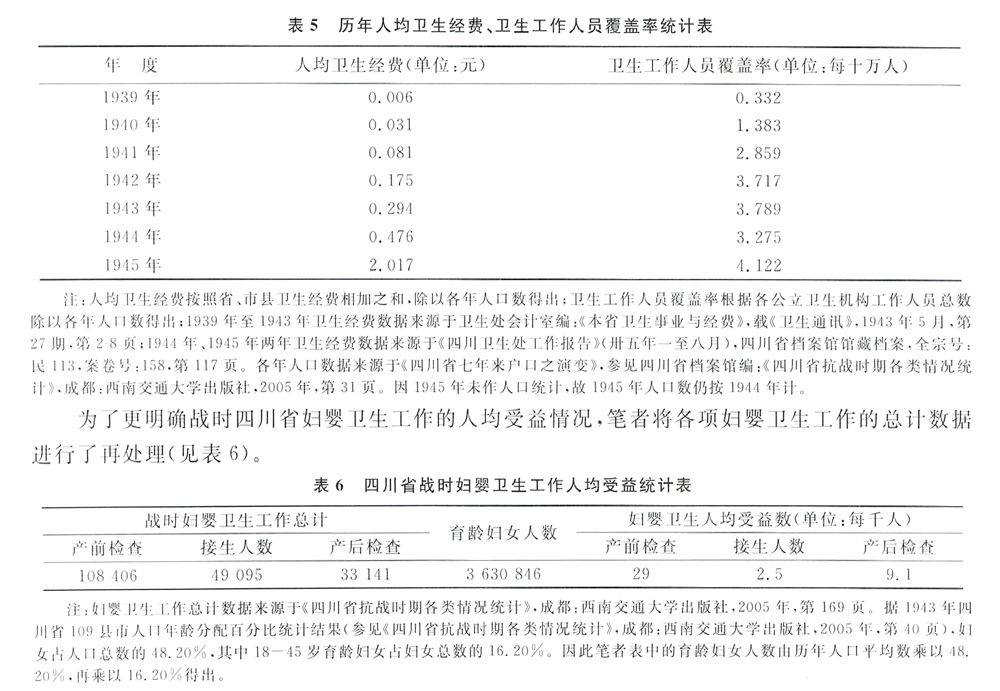

战时四川省医疗资源和政府投入按人均计算,显得十分可怜。从1939年到1945年,全省每年人均卫生经费最高不足2元零2分,最低仅为6厘;每十万人拥有的公立机构卫生工作人员数最多时达4.122人,最少时只有0.332人(见表5)。尽管政府“不仅征求而且用征调办法”来扩大公立卫生机构的用人来源,但“合格人员太少……无论征求征调,均未能有显著之成绩”。物价高涨,医务人员食不果腹,加剧了妇幼卫生事业人才问题解决的难度。

“自抗战以来,物价高涨,平均每7个月物价可以上涨一倍。”物价上涨成为战时最影响四川省公共卫生工作的因素之一。省、市县卫生经费虽逐年有所增加,但增加的比例远远赶不上同时期物价的增长比率。有限的增长往往因物价上涨而抵消,各公立卫生机构均面临严重的经费短缺问题。四川省临时参议会在审查1943年下半年省政府工作计划(卫生帮份)时指出,“甲种卫生院月支经费六。四二元,乙种四六三。元,丁种二二一四元,以目前物价而论,恐人员生活亦无法维持,何以推进业务?何以购置药物?”广汉县卫生院工作人员王世开也痛陈,“抗战迄今,转瞬四年,后方物价狂涨至十倍以上,以原有之预算,应付目前一切,令人不寒而栗。年来增购一个痰盂一双扫帚,均须加以考虑,经济束缚如此,如何敢放手做事”。县卫生院的情况如此,就连位于成都市的省卫生处直属机关成都市保婴事务所也因经费短缺,导致工作人员对待遇低微、生活不安定,以及自身命运和前途深感担忧和迷茫:

一个医师如能自己开业,其每日所得的报酬,较之在政府机关服务,不知要高出若干倍,因

之一般医师多愿自己开业而不愿在政府服务。加之生活高涨,每月所得薪津只能供一个人吃

饭之费,更不用说赡家养口,于是医师更多裹足不前。三个保婴事务所的工作人员,程美玉叶

式钦二位医师,均是由中央派来的人员,其薪津均由中央补助,其他助理工作人员,都与所长有

工作历史关系,才能牺牲一切,来作这项工作。他们之所以能忍苦作这项工作,也有她们的目

的。他们认为保婴是国家的紧要事业,在抗战胜利之后,国家一定会有整个保婴政策,在将来,

这种事业一定会发扬光大的。这是她们忍苦耐劳从事于这种工作的目的。假如生活再不安

定,或再形高涨,甚至所得薪津,连个人也吃不饱饭,则再有伟大的工作目的,也似乎不能维系

工作人员再忍苦耐劳了。

为了更明确战时四川省妇婴卫生工作的人均受益情况,笔者将各项妇婴卫生工作的总计数据进行了再处理(见表6)。

从表6看出,战时四川省妇婴卫生工作的人均受益率是非常低的。一千个育龄妇女中,有29人接受过产前检查,9.1人接受过产后检查,仅有2.5人接受过新法接生。

再加卜处于抗战非常时期,空袭救护、疫病防控被省卫生处视为“本处受命成立于抗战剧烈之时主要意义”。之所在。妇幼卫生事业等常规工作则不得不为之让路。尤其是日机空袭造成大量平民伤亡,极大地占用了公共卫生机构的人力、物力、财力,使“平时卫生工作暂告停顿”。正如省卫生处长陈志潜在全省首届卫生行政技术会议上所指出的,“至于妇婴卫生,当然也可做,不过还没有到大规模推动的时期”。因此,受到多种客观历史条件和抗战这一大的政治环境的制约,战时四川省妇幼卫生事业在实践上与政策预期有极大的差距,其覆盖面窄,受众有限,远远不能满足利:会和民众的需要。

责任编辑 张颖超