打开文本图片集

摘 要:龙门峡南煤矿+300m主平硐在施工过程中先后遇到涌水段、黄泥段、陷落柱、溶洞、岩溶裂隙带等特殊地质构造,掘进进度慢、安全威胁大,严重制约矿井建设进度。通过采用物探、钻探相结合的手段进行预测预报,钎探进行验证,为通过特殊地质段提前做好防范措施奠定基础。在陷落柱和黄泥段运用矸石换填及时机械出矸,确保出矸畅通,利用“短掘短支”技术,确保支护可靠,施工进度提高。

关键词:连续过特殊地质段;预测预报;快速通过

1 研究背景

龙门峡南煤矿+300m主平硐在强含水层内施工,巷道所穿越地层有:新四纪侏罗系自流井组(J1-2z)、珍珠冲组(J1zh),三叠系须家河组(T3xj)、雷口坡组(T2l)、嘉陵江组(T1j)、飞仙关组(T1f),二叠系长兴组(P2c)、龙潭组(P2l)和茅口组(P1m)地层。除新四纪侏罗系自流井组(J1-2z)、珍珠冲组(J1zh),三叠系须家河组(T3xj)、飞仙关组1、3段,二叠系龙潭组1、3、5段为相对隔水层外,其余地层均为强含水层。巷道所对地表岩溶比较发育,溶蚀现象尤为严重。+300m主平硐一期工程总长3500m,岩石倾角57~35°左右。

2 研究方案

探防水应建立在以物探和钻探为主、钎探为辅的水害条件探测技术基础上,与此同时,对大气降水和井下岩溶或其他易突水点进行实时监测,结合对+300m主平硐已有水文地质资料的分析进行长期性区域突水威胁预测和短期局部突水预报,根据预测结果,采取物探、钻探等多种探测手段进行综合探测,对各易发生突水点选择实施或疏放、或封堵的综合防治措施。

在施工巷道掘进之前,还应采取一定的检验措施(此处主要采用钎探的方式),对治理效果进行检验。同时施工高位避灾硐室,设立避灾路线、建立紧急处理预案等安全措施,健全针对重大水害威胁实施的“监测预报,防探结合,治理检验,综合防护”的综合防治水技术措施体系。

3 预测预报技术研究

3.1 预测预报技术

对+300m主平硐各特殊地质段采用美国劳雷公司SIR-20多通道透视雷达超前探测围岩与含水层水体等情况,两施工作业点的物探方式为无断距(保证超前岩柱10m)。使用该设备物探的探测精准度达80%以上,能够满足施工的需要,再根据物探情况进行钻探进一步提高预测精度。

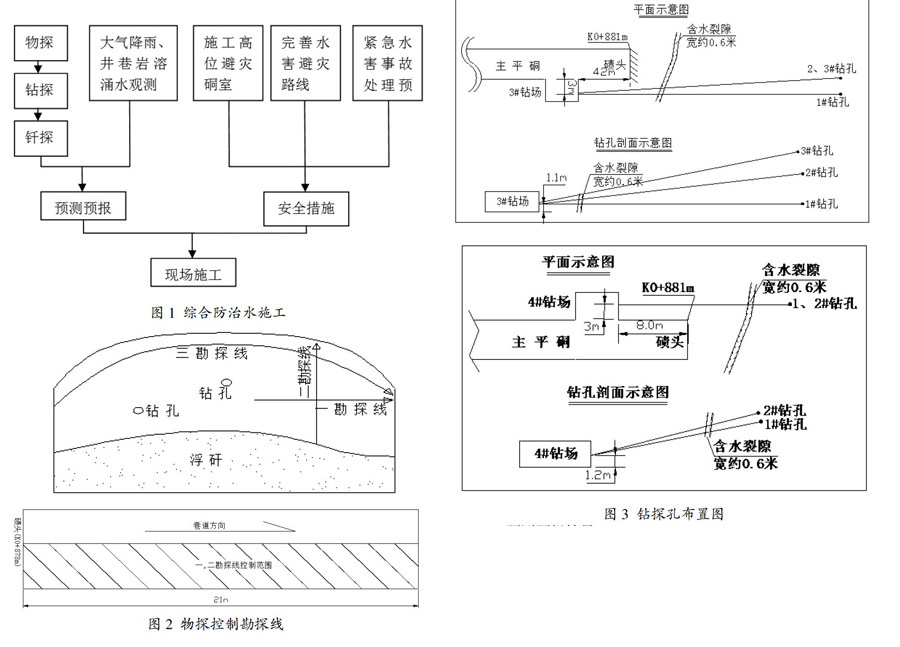

2010年11月23日早班,+300m主平硐里程K0+878m碛头情况显示顶部为灰色薄层状含云灰岩及灰质泥岩,底部为黄灰色薄至中厚层状白云岩,刀砍纹发育,具连续水平层理,淋雨状或涌流出状出水。此次物探布置三条勘探线,勘探线采用往返探测,控制碛头长度21m。

经探测,物探15~17m内信号波发生变化,由此可以推断,物探控制范围内,15~17m的地段存在地质异常,但其信号波变化幅度不大,预计为一些小的岩溶裂隙所致,掘进至该段异常区附近时需加强探防工作。

根据物探预测,在该段进行了钻探(3#钻场钻孔终孔为80m,4#钻场终孔为20m)以对前方水文地质进行控制,见下图。结合物探及钻探成果,成功预测并安全揭露出+300m主平硐涌水段裂隙(揭露时涌水量达600m3/h)。

3.2 预测预报结果

2010年5月至2013年1月,使用该种预测预报方案分别准确预测了主平硐黄泥段(K1+270m~K1+296m)、1#陷落柱(K1+330m~K1+373m)、2#陷落柱(K1+402m~K1+469m)、1#岩溶裂隙带(K1+736.5m~K1+754.2m)、2#岩溶裂隙带(K1+774.9m~K1+806.6m)、2#溶洞(K1+845.3m~K1+863.0m)、2#底板冒水(K3+020m)等多个特殊地质段。其揭露情况如下:

(1)涌水段:位于雷口坡组三段白云质灰岩中,起止里程为+881~+998m,主平硐揭露段距地表高差为254.82~277.99m,该段岩性为白云质灰岩,揭露该段时涌水,涌水量600~1500m3/h,经数天的疏干排泄,已基本无水,现下雨天会出现涌水现象,涌水量10~50m3/h。由此说明该段过水通道已导通地表,将地表水引入坑道之中,该涌水段涌水量随大气降水的增大而增大。

(2)黄泥段:位于雷口坡组二段白云质灰岩中,起止里程为+1270~+1296m,主平硐揭露段距地表高差为248.85~262.95m,该段岩性主要为白云质灰岩、白云岩,粉晶灰岩、生物碎屑灰岩,矿井揭露该段时,岩溶裂隙中夹大量黄泥,伴随较小涌水,涌水量为3m3/h,下雨天涌水量为5m3/h。该段的左帮有两处岩溶裂隙水以股壮形式流出,实测涌水量为0.27~0.39m3/h,由此说明该段岩溶裂隙已导通地表,将地表水引入坑道之中,主平硐该涌水段涌水量随大气降水的增大而增大。

(3)1#陷落柱:位于雷口坡组二段与雷口坡组一段白云质灰岩中,起止里程为+1330~+1373m,主平硐揭露段距地表高差为219.67~238.38m,该段岩性主要为白云质灰岩、白云岩,粉晶灰岩、生物碎屑灰岩。探水钻孔在钻进至里程1330m处揭露该陷落柱,见黄泥、风化碎块状岩石,岩石裂隙面有水蚀迹象,揭露时涌水量为20m3/h,经数天的疏干排泄,已基本无水。说明该岩溶陷落柱封闭性良好,有一定的储水能力,但水的补给来源小,对主平硐无影响。

(4)2#陷落柱:位于雷口坡组一段及嘉陵江组四段盐溶角砾岩中,起止里程为+1402~+1469m,主平硐揭露段距地表高差为204.52~212.3m,揭露该段时,为大量黄泥夹杂极破碎灰岩,少量淋水,该段的右帮有一处岩溶裂隙水以股壮形式流出,实测涌水量为0.70m3/h。由此说明该岩溶陷落柱封闭性较好,储水能力较强,且塌陷裂隙已导通地表。此段采用11#矿工钢C20喷砼,D=190mm,砌碹支护,D=300mm,底板C25现浇钢筋砼,D=400mm,钢筋:?准22@300mm,?准16@200mm支护,2011年5月发现其底板有底鼓现象,2012年2月对其采取注浆补强。注浆前巷道底板累计最大上升102mm,顶板最大下降9mm;注浆后巷道顶部多处淋水,底板累计最大上升129.5mm,顶板最大下降9.5mm。由此表明此地质段仍变形,只依靠注浆不能保证支护强度,支护有崩塌的可能。

(5)1#溶洞:位于嘉陵江二段盐溶角砾状灰岩中,里程为+1635m,主平硐揭露段距地表高差为224.26m,溶洞沿地层走向发育,左帮宽2.3m,右帮宽0.8m,高5m,右帮朝掘进方向延伸3m,揭露时涌水量为5m3/h,一般涌水量为0.5m3/h。由此说明该溶洞连通性较差,无大量突水可能,对主平硐无影响。

(6)1#岩溶裂隙带:位于嘉陵江组二段盐溶角砾状灰岩中,起止里程为+1736.5~+1754.2m,主平硐揭露段距地表高差为219.67~238.38m。岩性为浅灰、灰色薄层至中厚层泥~粉晶灰岩,间夹生物碎屑灰岩,含泥灰岩,上部沿走向可大范围相变为白云岩、灰质白云岩;具水平层理、水平波状层理,见波痕、蠕虫状和鸟眼构造。底部为灰色块状盐溶角砾状灰岩,局部为中厚层粉晶灰岩。揭露该段时基本无水。1#岩溶裂隙带实际为嘉陵江组二段盐溶角砾岩地层,有一定储水能力,对主平硐无影响。

(7)2#岩溶裂隙带:位于嘉陵江组二段中厚层状灰岩中,起止里程为K1+774.9~K1+806.6m,主平硐揭露段距地表高差为247~253.05m,岩性为灰色薄层~中厚层状石灰岩、灰质白云岩,间夹岩溶角砾岩。揭露该段时基本无水。2#岩溶裂隙带实际为嘉陵江组二段盐溶角砾岩地层,有一定储水能力,对主平硐无影响。

(8)2#溶洞:位于嘉陵江组一段中厚层状石灰岩中,起止里程为K1+845.3~K1+863.0m,顶部岩性为浅灰色薄层状白云质灰岩、下部岩性为紫红色钙质泥岩。揭露该段时基本无水。该段地层含2层相对隔水层,导水条件差,对主平硐无影响。

4 特殊构造地质带施工技术

揭露出岩溶构造带后,溶洞或溶蚀构造带出现的空洞面积和高度,易在雨水季节发生大面积漏水、沉降等问题;在揭露时出现软泥、涌水、破碎岩层等综合出现时,可造成巷道围岩软化,顶帮支护困难,底板软化造成传统出矸方式易现槽状,极大地影响施工进度,同时为后期巷道支护维护带来较大困难。

4.1 岩溶水处理

2010年5月,+300m主平硐涌水段揭露时,涌水达3000m3/h。该段采取疏排相结合的方式进行,共施工碛头?准87mm钻孔14个,至7月碛头已显示基本无涌水。

遇黄泥段、陷落柱段时,针对巷道围岩顶帮漏水面积大,但水量较小的特点,采取了以砌碹石的方式加强顶帮支护,使用SBS防水卷材阻隔涌水,避免其直接作用于支护,并于每隔5m预留一泄水孔确保巷道支护不受影响。

对溶洞段进行处理的过程中,出水封堵为在溶洞左帮出水及流沙点采用远距离带幕注浆进行。

4.2 构造带处理

+300m主平硐黄泥段揭露时为灰岩夹大量黄泥,但其遇水软化,以耙矸机出矸稍许底板即出现槽状,轨道基础松软,运输车辆易下道。根据其特点,施工单位即采用人工出矸,并配合架料+喷浆的支护方式,同时每间隔15m施工放水孔,喷浆封闭后,黄泥段的水汇集一处通过钻孔排出至水沟,有效解决了施工碛头的泥浆问题,提高了出矸效率。同时,喷浆能够使揭露的岩石快速固结,再与架料相配合,有效控制围岩变形。

陷落柱段开挖后,因有大量的泥夹石垮塌,开挖后的泥夹石融入水后呈黄泥段的特点,故而采取了矸石换填的方式进行出矸,使得机械出矸可正常应用,大大提高了出矸效率,保证了施工进度。

4.3 加固技术研究

国内煤矿遇溶洞及地质构造带常用的支护形式为砌碹支护、锚网喷支护、现浇混凝土支护等。

鉴于+300m主平硐使用年限较长,砌碹支护支护周期长,将锚网喷支护选择为临时支护,对特殊地质段的加固处理采取先用工字钢制成拱架作临时支护,待压力释放围岩趋于稳定后,再编钢筋网浇筑混凝土或根据溶洞情况直接浇筑混凝土作为永久支护。保证巷道能承受不同程度的偏压,同时整体性、密闭性好,不易漏风。

4.4 安全保障措施

在+300m主平硐过强含水的地质构造时,为保障安全施工,针对性地制定了如下相关的安全技术措施:

(1)在出现溶蚀构造之后,应及时收集溶蚀构造的详细资料,制作图文供各方分析研究,及时制定出溶蚀构造处理方案。

(2)成立施工安全小组,指定相应的负责人管理施工安全。在施工前必须组织职工学习安全技术措施,并严格按照措施中的规定进行操作。

(3)在作业前必须找净巷道内的活岩悬矸。

(4)施工制模、砼浇注时应设专人观测溶蚀构造周围的涌水情况,涌水量增大或出现透水预兆时应及时测出人员,待水流减少并保持稳定后再恢复施工,同时施工中出现异常时要及时上报。

(5)在溶蚀构造支护施工过程中,若碛头离此处较近,则该巷道内的放炮施工应坚持多打眼少装药,防止放炮对溶蚀构造围岩刚形成的支护产生破坏,造成相应的垮塌。

(6)施工之前应仔细检查各设备是否有故障,各支护材料是否安全可靠。

在认真组织基础防治水措施实施的同时,主平硐布置高位避灾硐室,根据实际地质揭露情况于2011年起,因在K2+801.3m进入长兴组含水岩层,每隔200m施工一高位避灾硐室(硐室底板高于巷道顶板),施工完长兴组地层后每隔500m布置一个,以确保水害应急避灾效果。

5 治理效果

自2010年起+300m主平硐施工,龙门峡南煤矿已对涌水段、黄泥段、陷落柱等约11个特殊地质段作出准确预测预报,预测预报长度3500m。含水层段施工高位避灾硐室5个,有效地为平巷独头长距离掘进提供了安全避灾场所。在主平硐3500m的施工中未发生因水害及特殊地质段处理等伤亡事故。

通过结合不同地层构造地质段的发育机理,本着安全可靠、技术合理、经济可行的原则因地制宜地提出了相应的掘进通过和支护处理措施,节约了工期和投资。

6 结束语

(1)预测预报为特殊地质段区域施工的必要环节,是进行施工工艺前期论证、安全型评估的重要基础。

(2)采用放水钻孔、泄水孔、放水设备设施辅助等合理的疏排水方式减少对巷道施工、支护的影响,配合以高效的出矸方式,并选择合理的支护形式,有效解决特殊地质段处理与掘进效率之间的矛盾。

(3)进行了“四位一体”防治水措施,并创新建立了许掘制度,同时针对长距离独头施工的情况下,设置人性化的高位避灾硐室,加大了水害突发时应急避灾的可靠性。

参考文献

[1]李金凯.矿井岩溶水防治[M].北京:煤炭工业出版社,1990.

[2]施龙青,韩进.底板突水机理及预测预报[M].徐州:中国矿业大学出版社,2004.

[3]卜昌森,张希诚,尹万才,等.“华北型”煤田岩溶水害及防治现状[J].地质论评,2001(4):406-407.

作者简介:王灿华(1963-),男,四川富顺人,高级工程师。