打开文本图片集

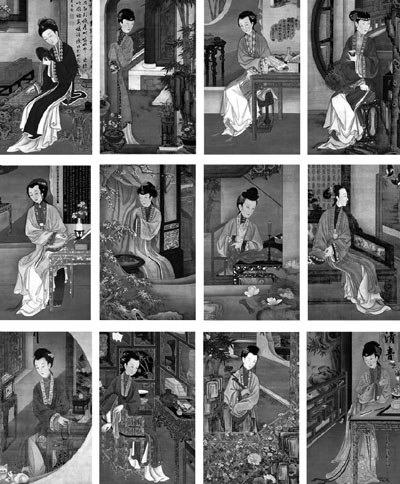

[摘要] 清初宫廷画家所创作的绢底工笔重彩人物画《十二美人图》现珍藏于北京故宫博物院,具有很高的艺术价值。本文以《十二美人图》为代表,从图像与文献相互印证的角度,运用图像学、文献学、比较学、逻辑学等方法,对《十二美人图》进行探讨,从而诠释《十二美人图》的图像学意义。

[关键词] 清朝人物画 《十二美人图》 图像学

中图分类号:J206.1

文献识别码:A

清代绘画之所以展现出特定的时代风格,与当时的政治、经济、思想文化等因素有着千丝万缕的联系,在整个绘画发展呈现消极状态的时代大背景下,人物画这一分支却冲出困境,发展出更多的面貌。清代的人物画画家主要分为两大阵营:一是在康熙、雍正时期被称为“南匠”,而后乾隆时期改称为“画画人”的宫廷画家,较为著名的有焦秉贞、冷枚、郎世宁等人;二是宫廷画家以外的画家,其中享有盛名的有虚谷、吴昌硕、任伯年等人。在这些杰出画师们的努力下,人物画得到了进一步发展,在绘画史的长河中留下了浓墨重彩的一笔。

图像学源于19世纪欧洲美术史研究领域对美术图式的历史探究,也是现代视觉艺术研究、实践探索中不可或缺的一个理论学科,对于现代视觉艺术学科的建设具有重要意义。《视觉艺术的意义》的作者潘诺夫斯基曾提出,把图像学方法分为三个层次,要将图像志与图像学有意识地区分开来,并指出图像学的核心关注点是艺术作品的主题事件或意义。三个层次中第一层是“前图像志描述阶段”,即视觉上识别的东西,属于基本的形式;第二层是“图像志分析阶段”,即结合艺术图像的传统意义,对作品特定主题的阐释;第三层是“图像学解释阶段”,图像作品更深的文化内涵、内在意义或内容,即更为深层的意义。

运用图像学方法来分析《十二美人图》①可以使我们更深入地发掘和揭示出作品背后想要表现和反映的潜藏的、更为本质的内容,而且能够让我们更好地了解画面所反映的当时的社会面貌。

潘诺夫斯基图像学理论的第一层含义,首先需要我们获取作品呈现出的视觉形象及这些形象营造的气氛,不去思考作品背后更深层次的内容,所见即所得,只看作品本身直观表达的视觉性内容,对作品整体有个大概的直接印象,体会作品带来的直观感受。

如果只需要获取作品要传达的基本信息,不需要我们去思考作品本身的深层含义的话,单单看作品直观呈现出来的表层画面即可。《十二美人图》作为一套围屏图,其12幅尺寸相同,每幅皆在绢底上绘以惟妙惟肖的美人儿,画面中的美人个个面目姣好,仪态优雅,依次为“裘装对镜”“倚门观竹”“美人展书”“桐荫品茗”“持表观菊”“烘炉观雪”“烛下缝衣”“倚榻观鹊”“捻珠观猫”“博古幽思”“立持如意”“消夏赏蝶”。裘装对镜:图中女子身着蓝色衣衫,靠坐榻上,右手搭于暖炉御寒,左手拿一面铜镜,沉迷于对镜自赏。倚门观竹:充满春天气息的庭院花草竹石满目,女子倚门观望翠竹、香兰、月季等各色盆景,好不自在。美人展书:图中女子手持书本静坐书桌前,静静思考。桐荫品茗:月亮门内有一黑漆描金书架,装满了书籍,门外女子手持薄纱紈扇,坐于茂密的梧桐树下静心品茶。持表观菊:背景墙上写着诗句,桌上瓶中插有菊花,女子坐在凳上左手半撑着书案,右手握着精美的珐琅表,不知在思考些什么。烘炉观雪:身着黄衣的女子半坐床上,轻掀帐帷,静静地观赏着窗外落雪的竹子梅花。烛下缝衣:清风徐徐,明窗外一只红色的蝙蝠飞舞在翠竹间,室内红烛摇曳,女子兰指轻拈,在烛光下行针走线。倚榻观鹊:室内背后的屏风上书有各种书体的“寿”字,前面的红衣女子斜坐在榻上,目视着窗外叽叽喳喳的喜鹊。捻珠观猫:圆窗前端坐的女子,手里慢慢地捻着念珠,低头观赏两只活泼好动的小猫咪。博古幽思:室内有一被摆放了各种奇珍异宝的多宝格环绕着的女子,她坐在斑竹椅上暗自思索些什么。立持如意:站立在庭院内的女子手持如意,闲适地欣赏着院内的似锦繁花。消夏赏蝶:室内的蓝衣女子手持葫芦斜靠书案,室外玲珑多姿的太湖石边,多彩的蝴蝶在翩翩起舞。

对作品已经有了第一层自然意义的理解后,我们对于作品的理解走向第二个层面。笔者认为,第二个层面就是要求我们理解画面背后作者所要传达的内涵。作者通常不会把内心想要表达的信息直截了当地表现出来,往往会借助一些有象征意味的形象或者特征来暗示。观者如果想要更好地体会作者所暗藏在作品里的真正内涵,就必须正确解读这些隐藏的特征。

由于当时受西方绘画风格的影响,《十二美人图》从构图与设色上都与前人的美人画作有了一定的差异。仔细观摩,我们可以发现,12位女子无一不是低眉颔首,并未出现正面角度的模样。从构图上来说,与前代美人画相比,《十二美人图》有一个突出的不同之处,就是它使用了“线描法”,即透视法。以《十二美人图》中“桐荫品茗”为例,画中的女子手持精美的团扇,静静地坐在梧桐树下品茗,身后的月亮门里有一件描金黑漆书架,再往后瞧,漆红的栏杆沿着一条小路延伸出去,进一步引导观者的视线穿过庭院,再往后,这条小路将通往何处?这我们无从得知。“焦点透视法”主要用于增强画面中空间感的塑造,传统的中国绘画对西洋画技法的借用,使作品更添一抹新意,为我们提供了新的视觉观感。从这方面来看,《十二美人图》既描绘了12个生动丰富的美人形象,也体现出中国画师对西方绘画技法的初步探索走出了第一步。

在设色方面,《十二美人图》也运用了西洋画中色彩因素的表现手法,在“随类赋彩”的基础上,更加凸显了整个画面的光影感。正如清代松年所言:“分出阴阳,立见凹凸。”②这种“明暗光影”的技法保持了中国画的审美,画师运用颜色的浓淡分出明暗凹凸的效果,来表现美人的面部起伏和五官塑造,这种方法使整个画面依然维持了中国传统绘画的审美特色。

我们再来看潘诺夫斯基图像学对美术作品诠释的第三层,发现作品的内涵,发掘隐藏在作品背后画者想表现与反映的表层意义下所暗含的内容。

这套围屏美人画,从选题、构思到制作都有清朝雍正皇帝的参与,可以说是他和画师共同创造出来的。从美人图中的18首诗中,我们可以探知他的心路历程。首先,他要表明的是洁身自爱,远小人,不与世俗同流的心志。“自怜幽菊纱窗下,不与群芳逞冶姿”表明自己的清白,立场是最重要的,与其所说“向在藩邸,未谙政事,不识一人”的做法是一致的。其次,他有心事,可是无法向人倾诉,更是难以被人理解。如“风调每怜谁解会,分明对面有知心。”对面的知心是谁呢?也就只有镜中的自己罢了。其三,心事难吐,便生郁闷。“无聊闲数荷花遍,犹恐今宵更漏长。”第四,时不我待,于是有美人迟暮之叹。“翠寰梳就频临镜,只恐红颜减旧时。”第五,耐心等待,寻找机会。看“美人展书”中书的内容就知道了,那是唐代乐府诗中写的《金缕曲》:“劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。花开堪折直须折,莫待无花空折枝。”③表面看,此诗似教人及时行乐,仔细回味,却是叫人爱惜时光,不虚度年华,抓住时机,果断行事,才不会后悔。笔者认为这12幅画的构思立意,绝不是工匠画师所能想象到的。

通过对图像学的学习,笔者以图像学方法的三个层次浅析了《十二美人图》的直接视觉传达、特定主体的解释以及潜藏的内容,对《十二美人图》中出现的西洋构图、设色技法和作品背后隐藏的雍正皇帝的内心世界等方面有了大致的了解,希望能够对想要更深入了解及研究《十二美人图》的人们有些许帮助。

注释:

①雍正是清朝所有皇帝当中被认为是最有品鉴力、最有眼光的一个皇帝。当年雍正帝对《十二美人图》这套图屏十分喜爱,为了更好地保存这套图,雍正帝特地下旨,将其从圆明园“深柳读书堂”的围屏上拆除下来。

②引自清代松年所作《颐园论画》,内蒙古人民出版社,1984年版。

③赵昌平.唐诗三百首全解[M],上海:复旦大学出版社,2006:327.

参考文献:

[1]陈平.西方美术史学史[M].杭州:中国美术学院出版社,2008.