打开文本图片集

摘 要:中国经济学在民国时期有较大发展,一是经济学论著大量出版,著作有19497种,其中专著3837种,译著1781种;明确以经济类命名的刊物2448种;报纸的经济专栏364种。二是马克思主义经济学、新古典经济学、民生主义经济学以及传统经济思想等各派之间呈现百家争鸣的繁荣景象,他们对基本经济理论、社会性质、经济制度、工业化道路以及人口、土地、货币、财政等问题进行了深入的探讨,有些成果至今仍有启发意义。

关键词:民国时期;经济论著;经济思想;百家争鸣

China’s Economics and Economic Thought in the Republican Era

SUN Daquan

(School of Economics, Fudan University, Shanghai 200433, China)

Abstract:China’s economics experienced considerable development in the Republican Era. Firstly, a large number of economic writings were published: there were economic19497 works, including 3837 monographs and 1781 translated works; there were 2448 periodicals with economics explicitly in their names and 364 newspaper economic columns. Secondly, different schools of thought contended, including Marxist economics, neoclassical economics, economics on people’s livelihood and traditional economic thought. They probed into basic economic theory, the nature of the society, economic system, industrialization path and issues concerning population, land, money and public finance. Some of their results are still enlightening today.

Key words:The Republican Era; economic works; economic thought; a hundred schools of thought contend

传统中国有丰富的经济思想,但没有近代意义的经济科学,中国近代经济学是中国人向西方学习的结果。20世纪初,西方国家的经济学开始在中国广泛传播。1912“中华民国”成立后,中国逐步建立了自己的经济学教育、科研、出版机构,涌现了大批经济学家,发表了成千上万的论著,探讨了各种理论和现实问题,中国近代经济学得到了长足的进步和发展。关于如何认识和评价民国时期中国经济学发展的基本情况,胡寄窗先生早在1984年即对此进行了开创性的权威论述。[1]本文在胡先生成果的基础上,根据新的史料和个人的浅见,对民国时期经济学论著进行了统计分析,并对民国时期经济思想界讨论的主要问题进行概述,以期增进对民国时期经济学发展的总体认识。

一、 经济学论著的繁荣

民国时期,中国出现了数以万计的经济学论文和论著。当时经济学家赵兰坪指出:1934—1935年不到两年的时间,“关于币制、白银、经济、金融之论战文字,据吾人所知,约有五六千篇”[2]。由此可见当时经济学界的盛况。对该时期经济学论著进行统计分析,可以加深对中国近代经济学发展状况的了解。

(一)经济学著作

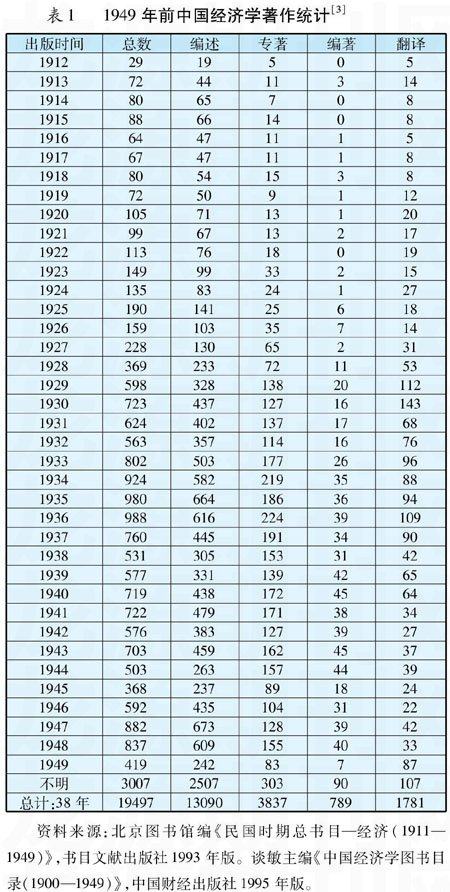

笔者根据北京图书馆编《民国时期总书目—经济》(1911—1949)和谈敏主编《中国经济学图书目录》(1900—1949)二书进行了统计,结果如表1。

统计方法:先按年统计《民国时期总书目—经济》的书籍16034种,然后将《中国经济学图书目录》收录而《民国时期总书目—经济》未收录的书籍一一标出,并将此标出的补充书籍进行统计,最后将两项统计汇总。

从表1出版总量分析,民国(1912——1949)年间中国经济学学界著作总数为19497种。在当时的出版条件下,对于一种从无到有的新引进的学科,其接近2万的著作数量应是相当惊人的。从出版时间分析,1911年以前(清末)10年著作总量才111本,1912年民国成立后,1913年一年陡升至72本。南京国民政府成立后,经济学著作大幅增长,1928年达369种,1929年更高达598种。出版著作的高峰是1934、1935、1936三年,每年都达900多种。1937年后受抗战影响,经济学著作有所减少,但减少并不明显。从著述方式分析,编述类和编著类总和为13879种,占总量的7118%,居第一;专著类3837种,占总量的1968%;翻译类1815种,占总量的913%。编述类占总数的6714%,说明编述是当时经济学界的主要著述方式,但专著比例近20%,已占有不小的比例,自撰与翻译的比例约为91∶9,自撰已占绝对优势,翻译比例非常小。由此可以认为,1949年前中国经济学界的经济学著述,已摆脱了完全贩运外国著作的“述而不作”阶段,进入模仿与研究时期。

1949年前中国经济学界翻译出版了约1815种外国经济学书籍,其中,1911年前仅34种,民国(1912—1949)年间共1781种。1928—1940年为经济学译著出版的高峰,每年出版均超过50本。1941—1948年因通货膨胀,时局动荡,译著数量有较大程度下降,1949年新中国成立前夕,翻译苏联著作就达57本,中国正在进入学习苏联的新时期。

在中国经济学译著总量中,从日本翻译472种,高居第一,其次分别为美国299种,苏联246种,英国239种,德国100种,法国64种,反映了这6个国家的经济学著作对中国有重要影响,但这种影响与这些国家的经济学水准没有明显的对应关系,却和这些国家对中国的整体影响特别是政治文化影响直接相关。比如日本,其经济学水准比中国高不了多少,但日文著作在中国翻译却最多,这与近代日本对中国的全面影响(主要表现为侵略)相关,美国、英国对中国的影响也非常大,苏联在1920年后对中国也有极大的影响。从经济学译著上也可看出近代中国成为日、苏、英美这三大势力的角逐场。

近两万册的经济图书,其中有多少有分量的著作呢。1946年方显廷在《二十年来之中国经济研究》一文中指出了150余种中国经济学名著。[4]著作者包括政府机构以及外国在华经济学者。内容包括经济史、经济地理、人口、土地与农业、农业、工业、矿业、劳工、商业贸易、交通、中国货币史、中国的银行及银行史、白银与中国币制改革、外汇侨汇及外国人在中国投资、财政史、财政问题、公债、赋税、岁计与会计、统计物价及物价指数、一般经济、经济计划、外人在华经济势力等23类。1994年叶世昌先生主编的《中国学术名著提要:经济卷》简述了58种此时期的经济学名著。[5]方显廷与叶世昌所列名著因选取标准的不同,可能对名著有不同看法,但近代经济学的一些重要著作均已提到。