摘要:中国历史上从古史传说时代的尧舜禹到清末民国时期,最重要的文化大变革有五个时期。一是尧舜到夏初时期制度、物质文化等方面的文化大变革。二是商周之际思想文化的大变革。三是春秋战国时代思想、制度、物质、习俗文化的全面大变革。四是魏晋南北朝时代思想文化的大变革,即佛教传入我国。五是清末民国时期思想、制度、物质、习俗文化的全面大变革。这些文化大变革对中国历史文化产生十分深远的影响作用。

关键词:中国文化;思想制度文化;物质习俗文化;文化大变革;佛教

中图分类号:K203;G122文献标识码:A文章编号:1672—4283(2010)01—0034-07

收稿日期:2009—09—16

基金项目:陕西师范大学211工程重点学科建设项目(SXSD211002)

作者简介:王晖,男,陕西洋县人,历史学博士,陕西师范大学历史文化学院教授,博士生导师。

“文化”的定义很多,过去有人统计有30多种,但学术界一般都认为它包括的内容要素有思想、制度、物质、习俗四个方面。从这四个要素来看,中国历史上有五次文化大变革:公元前2300至前2000年左右的尧舜到夏初(龙山文化晚期);商周之际;春秋战国时代;魏晋南北朝时代;清末民国时期。

这五次文化大变革中,有两次变革只是涉及到了文化的某些方面,如商周之际、魏晋南北朝时代是思想文化大变革;还有三次则是全面的文化大变革,如尧舜禹时代、春秋战国时代、清末民国的文化大变革。这些大变革是对四千多年来中国文化的鸟瞰,是宏观文化的观察。这些大变革对中国文化起到了十分深远的影响作用,是需要我们总结和概括的。

一、尧舜禹时代制度文化、物质文化大变革

龙山文化后期的尧舜禹时代至夏初,这一时期主要是制度、物质文化发生了大变革。

从传说时代中的文献资料和考古资料中可以发现,新石器晚期的龙山文化后期至夏初,也就是传说时代尧、舜与夏初的禹所处的时代,或说是五帝时代后期的尧舜与夏初。

1 尧舜时代到夏初制度文化大变革

从古史传说的五帝时代到夏初,在我国经历了从早期酋邦社会到早期国家社会转变。中国早期国家的起源可分为两个阶段:第一个阶段是酋邦社会阶段,相当于古史传说时代的“五帝时代”,考古学上的新石器时代后期,具体地说相当于庙底沟二期文化到龙山文化早中期阶段;第二个阶段是早期国家出现阶段,相当于古史传说时代的虞舜夏代,考古学文化则相当于中原龙山文化的陶寺文化后期和二里头文化。

首先,考古学资料中所提供的庙底沟文化呈现出文化大扩张的现象,以圆点勾叶纹彩陶和小口尖底瓶为特征的庙底沟类型的器物出现在向西部扩张,直到甘肃东南、青海等地的马家窑文化(当然也有学者认为马家窑文化是仰韶文化晚期的一支地方性类型遗存)中,向南传播到汉水长江流域的屈家岭文化,向东传播到黄河下游的大汶口文化,向北传播到内蒙古南部和东部以及辽宁的红山文化晚期之中等等。这和以《史记·五帝本纪》为首的战国秦汉古文献中所说黄帝征伐四方、东到大海、西到甘肃东部、南到长江、北到今之蒙古一带的情况是一致的。庙底沟文化的向四周扩张发展,可能不是古书上所说的道德伦理因素,而是靠经济和战争发展起来的。不仅是因其部族农业的发展,更重要的可能是这一部族在陶器制作技术上先行一步,是最早从慢轮制作发展到快轮制作术的。这是一个重要的发展阶段,以“华(花)文化”为代表的庙底沟文化以今陕西华县为中心向四周发展,形成了文化辐射的特点。后来战国秦汉文献以黄帝作为华夏汉族的始祖不是没有原因和道理的。这是一个由内向外辐射扩张的时期。显然这距离早期国家的诞生还有很长一段路要走,但这是早期文明和早期国家的酝酿阶段,其文明的要素在各个不同地方慢慢地生长,呈现了一种“满天星斗”的状态。

其次,到了龙山文化中后期,也就是传说时期的尧舜禹时期,这时出现了由新石器晚期各区域文化“满天星斗”的格局向黄河中游文明中心转变的特点。尧舜时代是一个转折的重要时代,由于史前大洪水,处于黄河下游及长江中下游流域的氏族部落都集中到黄河中游的豫西、晋南及陕东一代。由于公共事务的繁多,各种官员的设立便越来越多,据《尚书·尧典》记载,当时由于社会发展和社会分工的需要,官职越来越多。且官职分工越来越细,官职系统至少多达22种。到禹的时代,兵器战争也越来越多了,刑法及管理刑法的官员出现了舜任命皋陶担任大理(相当最高法院院长),刑律已经出现了,即“皋陶之刑”出现了。《左传》昭公十四年引《夏书》云:“‘昏、墨、贼,杀。’皋陶之刑也。”从《礼记·礼运》篇和《上海博物馆藏战国楚竹书》第二册《容成氏》中可见,我国尧舜时因为大禹治水的需要,直接促成了早期国家公共事业管理职能的需要,逐渐出现了早期国家。而且这时派往各方诸侯视察监督的使官也出现了,特别是赋税制度也建立起来了,阶级出现了,军队也产生了,《礼记·礼运》说“兵由此起”,开始制作兵革、武器,战争越来越频繁了;这时制定了《禹刑》来处理犯罪事件;产生了初步的等级制度,这样就形成了早期国家,即夏王朝。第一个形成的政治、经济、文化的中心就是今考古发掘中所见的晋南陶寺文化遗址,禹、启建立夏朝之后,这个中心就到了今河南中部的阳城和二里头文化遗址。这一时期是中国早期国家确立的时期。

2 尧舜时代到夏初物质文化的大变革

(1)青铜器出现到青铜器时代。三代为青铜器时代,二里头文化、偃师文化均为夏文化遗址,有青铜器出现。《左传》宣公三年说夏初让四方部族“贡金(青铜)”铸九鼎。《墨子-耕柱》中称夏启派秦人先祖蜚廉在山川掘金,铸成九鼎。这说明青铜器在夏代初年已经产生了。

而考古出土资料发现证明,龙山文化时代的遗址中,已出现了青铜器,有的考古学家将这一时代称为“铜石并用”时代。

在齐家文化遗址中发现了青铜器(青铜镜),在相当于距今4300-3900年的陶寺文化中也发现了齿轮形青铜器;在某些龙山文化遗址:如河南淮南平粮台、郑州牛砦、临汝煤山寺遗址都发现过铜块或铜渣,尚未发现成品的青铜器。

这些资料表明龙山文化(陶寺)已初步进入青铜文明时代,是夏商周青铜器时代的开端。

(2)早期文字的诞生。文字是文明诞生最明显的标准之一。相传文字是黄帝使史官仓颉创造的。现在考古发现说明,我国最早的文字性符号,可以追溯到仰韶文化,甚至之前,但是这并不表示正式文字已经产生,只是“符号”;但与后来文字形体有相承关系,可视作“文字性的符号”。

但在距今4300-4000年之间的龙山文化时期,考古发现告诉我们,这时正式的文字已经产生了。在龙山文化时期,东南方有苏南浙北一带的良渚文化、山东龙山文化丁公遗址、陶寺文化等文化遗

址的陶器中都出现了二字、三字、四字、六字到十一字不等的陶文,这是“组词成句”类的文字,表明中国文字正式产生了。

(3)早期城市遗址的出现。《世本·作篇》记载“鲧作城郭”。现在发现晋南临汾(襄汾)陶寺遗址中的城址,其中后期大城遗址面积达280多万平方米(还有早期小城、中期小城),这是史前时期最大的城址遗址。

此前浙江余杭市良渚遗址(距今5300-4300年)发现大型古城遗址,总面积约达290万平方米。湖北天门市石家河遗址发现屈家岭文化晚期城址,面积达120多万平方米。

河南登封王城岗遗址为河南龙山文化晚期的城市遗址。在此从上世纪70年代发掘有小城,其时便有学者认为是夏禹之城,但是其规模比较小。在2002-2005年考古挖掘工作进行中,又发现了30万平方米左右的大城。小城为王城岗遗址第二期,大城为第三期,第四期便废弃了。小城约为前2106年左右(夏商周断代工程认为前2070年)接近夏代;大城为第三期,时代为前2060年,已经进入夏纪年之中。这座小城应为夏禹之父鲧的城邑,正合于《世本·作篇》所说“夏鲧作城”的说法。大城为夏禹在夏建国之初的都城,面积近35万平方米。为河南龙山文化晚期最大的城址。不仅有城墙而且有城壕遗址。

(4)礼器与礼仪性建筑的出现。在山西龙山文化的陶寺遗址发现了鼍(鳄鱼皮)鼓、大石特罄、土鼓等礼仪性的器物。这些乐器表示礼乐文明开始出现了,也表明一个贵族阶级形成了。因为这种礼器在国家大典和祭祀神灵时才能使用。陶寺遗址现在学术界多认为就是尧舜时代的文化遗存,表明这时已经进入早期国家阶段。

陶寺文化遗址出土的玉钺和龙盘一这是象征王权的礼仪性器物。

陶寺还有观象台:观象授时是王权的象征,表明这里是当时的政治中心。五十米的半圆形平台,三个土坑,表示原为十三根夯土柱,用来表示二分(春分秋分)和二至(夏至冬至),与《尚书·尧典》所记的尧时代观象授时的天文观测很相似。

早期国家的出现、青铜器、文字、早期城市以及礼仪性建筑的出现,表明龙山文化晚期到夏初已经进入一个文明时代。

二、商周之际思想文化大变革

这次思想文化大变革是从周文化开始到成王时代,也就是儒家所称颂的文、武、周公、成王时代。主要体现在以下四个方面。

1 哲学思想的变革

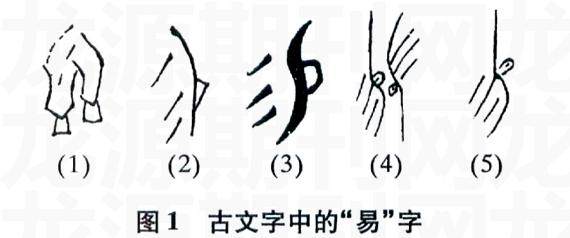

《周易》一书体现了变易思想,“易”在甲骨文中本义表现从一个器皿中把水倒入另外一个器皿中(见附图一。(1)、(2)是商代甲骨文中的“易”字,(3)是西周金文中的“易”字,(4)、(5)是战国古文字中的“易”字)。词义引申就是变易、变化。汉代郑玄云:“一易有三义:简易、变易、不易。”其中传说中文王演周易,现证明《周易》卦辞、爻辞确是商末周初所作。这是周文王为伐商所作的思想上解放运动,打破“王权神授”的思想观念,因为商代人十分相信祖先神和天命。商纣王周武王率领的诸侯盟军打到太行山脚下一个国名叫“黎”的地方,这是殷人的西大门口,只要翻过太行山就到了当时殷人的首都——今天的安阳,但商纣王却说“我不有命在天”。可见殷人是虔诚地相信天命!因为那时的商王就自称是“帝子”,是上帝之子,天帝之子,上帝、上天能不保佑自己的子孙吗?而《周易》提出“易”,讲变易,谈变化,说明世上没有一成不变的东西,天命也会变。这为周人夺权制造舆论方面的根据。

2 政治思想的变化

殷末周初姬周统治集团的领袖们首先提出了“民本思想”。(请注意这不是孟子提出来)周武王在《大(太)誓》(《左传》和《孟子》中所引)中说:“民之所欲,天必从之。”这就是说,民众的意愿、欲望和想法,上天是一定会听从的。这就重新认识最高统治者统治权力和根据问题:不是“帝(嫡)子”、“天子”就有权统治臣民,而是民众意愿。“民——天——君”。在我国三千多年前有这种思想意识是难能可贵的。同时提出了“敬德保民”的政治口号,对统治者的品德思想提供了要求,而且要保护、安抚人民。

3 礼制思想的制定

“礼”即周代的礼乐制度。它是建立在宗法关系之上的,本质上用来维护、保护等级制度的。具有鲜明的政治性,如《礼记·曲礼上》有:“礼不下庶人,刑不上大夫”。《荀子·富国》篇说:“礼者,贵贱有等,长幼有差,富贵轻重皆有称者也。”这就是按贵贱、长幼,都固定在一定的阶级、阶层之上,贫富、贵贱也都按不同等级有所分别。严防违例,这样社会秩序就稳定了,便于统治。周代以及秦汉以来的统治者为什么重视“礼治”,原因就在这里。

周代的这些“民本思想”、“敬德保民”政治观念、以“礼”治国的思想,后来经过儒家的继承,特别是汉武帝采纳了董仲舒提出的“罢黜百家,独尊儒术”之后,便形成了中国漫长封建社会两千多年的政治统治思想。

三、春秋战国时代文化全面大变革

春秋战国时期是中国历史上最为辉煌的时期之一。不仅是人们盛誉的诸子百家争鸣、百花齐放时期,西方学者美名为“轴心时代”;而且在制度文化方面也发生了翻天覆地的重大变革,由此奠定了秦汉以来两千多年制度文明的基本格局;同时在物质文化、习俗文化方面也产生了重大的变化,是一个文化全面大变革的重要时代。

1 春秋战国具有原创性思想文化大变革

春秋末到战国时代,诸子百家争鸣。有所谓儒家(如孔子、孟子、荀子);道家(如老子、庄子);法家(如申不害、慎到、韩非子);名家(如惠施、公孙龙子);墨家(如墨翟);农家(如许行);兵家(如孙武、吴起、孙膑)等等。这各家各派实际上代表不同阶级、阶层、不同利益集团,是他们的代言人。他们不仅游说君王,与权臣招生办学,而且著书立说,广泛宣传他们自己的思想观点和政治主张。

战国时代思想学术中的百家争鸣对中国思想文化影响甚大,是中国思想文化的原创时代,王国维称之为思想的“能动时代”;德国哲学家雅思贝斯称之为“轴心时代”(Axial age)。这一时期群贤毕至,辉煌灿烂。这时古希腊有所谓“希腊三贤”:苏格拉底、柏拉图、亚里士多德;有数学家哲学家毕达哥拉斯、印度有佛陀等。上帝把千古精英特别赐予这一个伟大的时代:古希腊苏格拉底小孔子10岁,比墨子大1岁;亚里士多德大孟子12岁,大庄子15岁;古希腊后期的阿基米德比韩非子大7岁。古希腊有“雅典学堂”,我国在当时齐国有“稷下学宫”。这么多伟大思想家同时出现,是世界文化史上的奇迹,可见这一时代思想文化的重大变化以及伟大的影响作用。

2 制度文化大变革

(1)春秋战国时期以血缘关系为主的家族制度解体了,逐步形成了郡县制度,形成郡、县、乡、村等行政区划型的社会政治组织形态。从此血缘化的宗族组织形态转化为行政区划性的地缘性社会组织,奠定了两千多年的行政区划型社会形态,这表明政

治组织结构发生了根本性重大变化。

西周时期国家权力不集中,有贵族联合执政的倾向。而春秋战国时期君主权力空前的加强:由贵族民主制转变为高度中央集权化的帝王专制制度。

(2)土地制度变化。这时土地所有权发生了变化。井田制向私田转化,农夫百亩发生转变;剥削形式从在公田上劳作的“劳役地租”形式,向贡赋租税型的“实物地租”转化。

(3)军事组织与战争形式、规模的变化。战争方式发生了改变。在赵国赵武灵王实行“胡服骑射”之后,各诸侯国差不多都由车战向步兵加骑兵部队转变。战国前后战争时间的长短不同了。春秋之前几乎所有大战在一天之内都结束了,齐晋鞍之战如此,就是商周之际的牧野大战也都是一个早上就结束了战斗。但是战国时期的战争特别是战国后期一打就是几个月,人数动辄几十万至一百多万。

(4)由西周春秋时期的采邑、封邦建国的分封制,向任命各级行政长官的官吏制度转变。

(5)教育制度的转变。由官学到私学,西周春秋时的教育是官学,也就是以官为“师”,8到14岁的“小学”阶段由“保”、“史”职文职官员担任老师来进行教育,学习算术、占h、音乐舞蹈、文字等书本知识;15岁至20岁的“大学”阶段由“师”职武官官员担任老师来进行教育,学习射箭、驾马技术。而到了春秋后期,以孔子为首的儒家开创了私人招生培养弟子的私塾教育。从此这种私塾教育的模式成为教育学生的主要模式。秦朝建立,李斯向秦始皇建议废除私学,“以官为师”,其实是恢复了西周春秋时期旧的“官学”教育模式。

3 物质文化大变革

在春秋战国之前,就是夏、商、西周所谓的“三代”,这时又被称为青铜时代,表示当时器物所用最好的原料主要是“青铜”。但是青铜主要被贵族阶层特别是王朝和诸侯用来作鼎、钟、簋等宗庙中用的“礼器”。也用作贵族阶层的食器,但很少被用作农具,一般平民在铜料稀缺情况下很少可用来制造青铜农具来从事农业生产。但在战国时期就有所不同,铁被大量生产出来。铁便于冶炼,各地皆有铁官。这一时代主要是铁质工具,特别是农具的大量制造、发展,大大促进了社会生产力的发展。

4 习俗文化的变革

战国之前各国各地的风俗文化基本上是继承而不求变化,正如《礼记·曲礼下》所言:“君子行礼,不求变俗”。又如《礼记·王制》所言:“修其教,不易其俗;齐其政,不易其宜。”《吕氏春秋》因对婚偶不加限制,多自由婚。但战国时便不同了,此时开始移风易俗。我们知道秦朝时秦始皇的山东峄山刻石、浙江会稽刻石都是强调要移风易俗,特别禁止“婚外恋”等。实际上在先秦时这里因为是蛮荒之地,化外之民,风俗自便。但秦朝就不同了,进行了彻底的移风易俗,这种情况可推溯到战国后期的秦国所占领的区域,从那时起就开始移风易俗了。一夫一妻制是文明社会,尤其是宗法社会重视直系子女观念下的产物。蛮夷之地就不一定讲这些一夫一妻制下的贞节观念。

从上世纪70年代在湖北云梦出土的云梦秦简中可见,早在战国末年,秦占领了云梦一带的“南郡”后,便在此地进行了移风易俗的政治教化,并以政府公告的形式发布政令。这种情况一直到后来的历朝历代,一旦改朝换代,移风易俗就成了必须进行的政治活动。这些表明一定的习俗成了时代变迁的外在标志。

战国时期以秦国为首的各个诸侯国家进行移风易俗的政治教化影响很大。在战国之前我们从各个地方考古出土文物的发现来看,各地出土器物反映的文化面貌并不一致,各有特色。但是到了秦汉时期,从考古出土的文物情况看,远在长江流域甚至岭南的广东广西一带,与中原地区的文字、器物等文化面貌都有趋同现象。这就充分反映了习俗文化巨大变革情况。

四、魏晋南北朝时期思想文化大变革

魏晋南北朝时期佛教文化融入中国文化。佛教传入中国一般认为是在两汉之际,但在魏晋之前,对中国社会影响不大,一般人皆不知佛教。

1 佛教在魏晋南北朝时期的传播盛行状况

这种情况到东汉末年、魏晋时期便不同了。佛教在全国各地迅速普及,佛寺、佛塔像雨后春笋一般,在全国各地突然冒出来。信仰佛教的人越来越多,越到社会下层,相信的人越多,普及度越高。而且对士大夫阶层也有很深影响作用,这一时期所谓的魏晋风度,所谓高士的“超凡脱俗”,实际上也受到佛教思想的影响。

2 佛教在我国传播并盛行的思想基础:没有创世主神的宇宙起源说

佛教开始盛传的魏晋南北朝时期之前,中国古代宇宙起源说认为天地产生之前星云混沌状期,后来变为天地阴阳分离的二分式结构状态时期,而世界万事万物都是由天地阴阳二气会合分离而形成的。不管是早期道家、儒家,还是稷下管子学派等文人学者尽管在叙述宇宙起源时,所用名词观念有所不同,但所述宇宙起源的变化过程是基本相同的。古人认为,宇宙产生之前是一个天地不分、混沌一体的世界,然后清气上升而为天,日月星辰等是天上的精气;混沌物质的浊气下沉而为地,这就是大地上的山川、河流、湖泊、海洋等;然后天之精气与地之魄气(或地气)交合而为世界上各种动物植物,人类也是这种天气与地气(地魄)结合的产物。而且在我国古代宇宙起源学说中,起主导作用的是原始朴素的唯物主义思想:认为宇宙间的物质是产生世界的本原,从原始混沌世界到后来有序化的宇宙世界,是宇宙自身自然变化的过程,极少有人格神的主导作用。

同样,佛教在传入我国之后,释迦牟尼经过中亚的传播过程已成为主神和救世主。但是依佛学来看,“每一个个体神都创造它自己的世界,不需要有一个公共的造物主”;“每一个个体神就是一个造物主,有多少个体神就有多少造物主”;“作为一种哲学,佛教是主观唯心主义。作为一个宗教,佛教是多神教”。因此有的学者认为佛教是“无神论”。

从这些佛教思想学说来看,它的宇宙观与思想基础与我国古代宇宙起源思想是基本一致的。佛教虽然来自异域的印度,但是它与西方宇宙起源神造说有根本的不同。这也是佛教传入我国之后,会迅速传播和久盛不衰的一个核心原因。

3 佛教在魏晋南北朝传播并盛行的内在原因:我国本土宗教的缺乏

佛教在我国会迅速传播和久盛不衰,我认为还与中国没有自己的本土“宗教”有关。儒家、道教都不是严格意义的宗教(当然,有人认为是宗教),因为他们都不能解决人生的“终极关怀”问题。“我是谁”、“我从哪里来”、“我到哪里去”等诸如此类的问题,这是人生终极关怀,对这一问题做了认真回答的才能算作严格意义上的宗教。但是道教只关系个人的成仙问题,其教义大致是神仙家的养生、长生不老及其修炼的方法,道教的经典就是《老子》和《庄子》,关心的是伦理与哲学问题,对人生的彼岸世界、终极关怀问题并未作认真的思考,更谈不上回答了。道教所使用驱使鬼神的方术,例如画符、念咒、

掐诀等,显然也都是巫术之法。按照弗雷泽的看法,它是属于宗教产生之前的人类思想认识阶段”。道教所涉及的社会阶层是很有限的,根本无法与下层贫穷人民所热心的佛教相比。因为道教主张修炼成仙以求长生,使用的方法无非就是炼丹、辟谷、气功等方术,但这些都是富豪贵族才能做到的,贫穷的社会下层平民连吃穿都成为问题,哪可能有钱财去炼丹、辟谷?哪有时间去静坐练习气功?一心想修炼成仙的也肯定是极少数。

儒学更是关心伦理层次的道德修养及其治国平天下的道理和实践,也对彼岸世界的问题作认真的思考。孔子谈话不愿涉及神怪:“子不语怪、力、乱、神”;“祭如在,祭神如神在。子日:‘吾不与祭,如不祭”’。这就充分反映了孔子对鬼神及彼岸世界的“终极关怀”不仅是不涉及,而且也是不愿涉及。儒家也只是把孔子塑造成“素王”——“文宣王”,尊之为“大成至圣先师”,因此在儒家看来孔子是“精神领袖”,是人而不是神,这决定了继孔子之后的儒家在思想内容上与严格意义上的宗教有很大距离。

佛教是世界上的几大宗教之一,其教主就是释迦牟尼,被佛教尊之为救世主,佛教也有自己一套完整的教义和组织。佛教用精神不死、灵魂不灭来解释精神和肉体的关系;用“生死轮回”、“因果报应”来解释现世和前世、来世的贫富贵贱的原因,创造出一个极乐的“彼岸”世界,要拯救千千万万挣扎在生死轮回苦海中的人们。人生所有生老病死的痛苦不仅在佛教这里能够找到原因,还能找到解脱的方法和途径。既然佛教有教主,有救世主,也有终极关怀的“彼岸极乐世界”,一下子就吸引了中国这片土地上缺乏宗教民众的注意力,也唤起了成千上万民众的宗教热情,迅速形成了虔诚相信佛教、认真研究佛学、狂热崇拜释迦牟尼的热潮。

4 佛教在魏晋南北朝时期传播并盛行的社会原因:广大劳苦大众的精神寄托

佛教之所以在我国魏晋南北朝时期流行,还有两个重要的社会原因。一是它的迅速流传与相信佛教的广大社会底层劳苦大众的信仰有关。在我国的思想界不管是儒学还是道学抑或道教,以及魏晋时期兴起的玄学,都可以说是为社会上层服务的思想学说。儒学自汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”之后,成为官方御用的思想学说,也成为广大知识分子进入上层社会乃至达官贵人的途径和工具。上层贵族士大夫阶层子孙大多数则自幼学习儒家的经典,成年后关心的是做官仕进,儒学离下层社会也越来越远。所以儒学与广大贫苦下层人民关系是不大的,也不为下层贫民所关注。东汉末年儒家的“名士”,以及魏晋时期兴起的“玄学”,也是上层贵族阶层关注“辨名析理”的清谈家,这些思想活动与社会下层毫无关系,更不为社会下层关心。如前所说,道教修炼成仙以求长生方法是炼丹、辟谷、气功等方术,也是广大为生老病死等生活而苦苦挣扎奔波的劳苦大众所不敢奢望的。

但是佛教就不同了,它之所以很快在中国广泛传播并深得社会下层劳苦大众的喜爱,是因为其学说与劳苦大众的思想愿望息息相关。

在战国以前,中国盛行祖先神崇拜,也可以说是中国的“本土宗教”,但是它有两个问题:一是它没有统一的教主和救世主,也不关心彼岸世界;二是它从战国之后就开始衰落了。因为我国在魏晋之前没有一种“神教”宗教。而是杂神崇拜时期,存在一个宗教的空白期,佛教便乘虚而入,一下子占领了这样一个广阔的市场。这就是魏晋南北朝时期佛教迅速发展扩大的原因。

这一时期的佛教进入我国,对我国传统以儒家为主的思想文化起了深深的影响作用,甚至对人们的思想观念、认识方式甚至行为方式,都有重要的影响作用。

五、清末民国时期文化全面大变革

最后一次文化全面的大变革是清末民国时期,这也是一次文化全面而深入的大变革,这次文化大变革体现在思想、制度、物质、习俗等方面,我们至今仍能感同身受。

1 清末民国思想文化变革

近现代随西方强国坚船利炮打开中国的大门,现代各种物质文明进入我国,中国人民越来越了解到中国与世界的巨大差距。接着各种西方的思想、学理、各学科知识也纷纷传人中国,形成一股十分强势的西学东渐之风。各种学说如自由思想、实用主义、马克思主义等各种新的思想进入了我国,西方康德、黑格尔、尼采、马克思、恩格斯等西方伟大人物也逐渐为中国人所熟悉;经济学、哲学、理工科各科的学理等都传入到中国并在各个大学建立了西方式的学校教育。“德先生”和“赛先生”(民主与和平)是一个时代的象征,提出了“打倒孔家店”的政治口号。当时孔子以及儒家被打倒,被否定,这种不分中国古代传统文化的精华与糟粕,一概打倒,显然是不对的。但是我们也应看到,孔子及其儒家已经成为中国传统文化的“符号”,要进行时代的变革,在当时情况下,不用“物极必反”的形式否定这一个文化“符号”也是不行的。显然是因为打倒“孔子”,表示一个几千年的古代社会要彻底被否定了,是思想变革的象征,也是社会变革的需要。

2 清末民国制度文化变革

1911年君主专制制度被废除,民主政治建立起来了,废除了两千年延续的帝制,这是一个制度方面的根本变化。随之近代的民主政治、法制、干部选拔与任命制度等,均在封建帝制的废墟上建立起来了。

3 清末民国以来物质文化变革

物质文化变革最为明显:由农业文化发展到现代工业化建设;机械化、工厂、矿山开采;铁路、公路的大量修建,自行车、汽车、火车、轮船、飞机等体现近代物质文明的事物如雨后春笋,纷纷出现;并呈现加速度的步伐迅速发展。从交通工具上来看,可以说从夏商时期马车(古文献上甚至说两轮的马车是夏代奚仲发明的,考古学上也证明在二里头遗址上发现了车辙)出现以来,发展变化不大,商代是两匹马的车子,周代是四匹马的车子,一直到清末都是两轮马车,3000多年一直是最好的交通工具,但到了清末被近代新型的交通工具如汽车、火车、轮船、飞机彻底取代,并迅速变化发展。

从通讯工具的发展也可以看到清末近代以来的大发展情况。我国文字的起源在距今约有4000多年的龙山文化后期,但是最早的书信在战国时代就流行起来了。比如成语中“郢书燕说”见于《韩非子·外储说左上》。在湖北云梦秦简中已经发现了戍役人写的家信,在近年来出土的湖南里耶秦简中也发现了书信,湖北云梦秦简的家信与湖南里耶“迁陵以邮行洞庭”的秦简为研究中国早期的邮政制度提供了珍贵的实物资料。而汉代的书信使用就更频繁了,辐射范围也更广更远,在汉代甘肃敦煌出现的悬泉置汉简中,发现远在边疆的敦煌就有作为通讯使用的驿站。但是书信这种古代人际通讯交往的工具一直沿用到清末,甚至在上世纪五六十年代仍然是主要的通讯工具。但是到清末电话、电报也已经出现了,但是远未普及。电话的普及是近来的二三十年,而且也呈现加速度的态势发展,随之出现的大哥大、手机、Email、视频电话等越来越普及。这场通讯手段的大变革,今天四五十岁的人们仍能深深感受到它的变化之巨。

4 清末民国习俗文化变革

一般人不注意习俗文化的变化,但习俗变化往往是社会变革最为明显的标志,是时代的先锋。清末民初也不例外男人不再留鞭子,女子不再缠脚;女子不再被困在绣阁中,可以上学,可以参加各种活动;大城市出现了舞会;男女可以自由恋爱、可以自由结婚等等。这些都是习俗文化的范围,但我们也要看到,习俗文化的大变革往往反映了一个时代将要发生大变化的先声。

上面我们讨论了中国历史上自尧舜时代以来的五次文化大变革,其中一次是制度、物质文化全面的大变革,两次是思想文化大变革,还有两次是思想、制度、物质、习俗文化方面的全面变革。我们认为,这五次文化大变革不仅是历史在思想、制度、物质、习俗文化方面的巨变,是中国历史上五座高大而耀眼的里程碑;而且这五次文化大变革对中华文明产生了十分重要的推动作用,给中国历史文化打上了深深的烙印,造就了中国文化的基本特色。这种现象是值得我们认真总结的。

责任编辑 许正文