打开文本图片集

本人参加了2015年江苏省高考数学阅卷工作,感慨良多,作为一名中学老师,面对高考备考的同学,我有话想说.我想从高考阅卷说开去.

我阅卷的题目是第22题,附加题,是的,但你不要小觑,小故事大道理啊.

题目:如图1,在四棱锥P - ABCD中,已知PA l平面ABCD,且四边形ABCD为直角梯形,∠ABC=∠BAD=90°.PA=AD=2,AB=BC=1.

(1)求面PAB与面PCD所成二面角的余弦值;

(2)点Q是线段BP上的动点,当直线CQ与DP所成角最小时,求线段BQ的长.

阅卷中,我欣赏到考生创造的精神、敏锐的思维、开放的思路.“条条大道通罗马”,考生给出各种各样的解法,精彩纷呈,令人目不暇接;也有诸多错误失误,令人扼腕叹息.

一、第(1)问,让人看到正确结果的陷阱

可以( )为正交基底建立空间直角坐标系A-xyz.解答只要求出两个平面的法向量,其中一个还很简单(2个坐标分量为0),答案很快得到.例如, 是平面PAB的一个法向量,m=(1,1,1)是平面PCD的一个法向量. (或 ,或 ).

这样的计算题似乎结果正确就万事大吉了,其实不然.例如,考生把下列向量作为平面PAB的一个法向量: ,或 ,或 ,把 作为平面PCD的一个法向量,(其中 为任意非零实数)都可以得到正确结果(数值).这样的组合有多少种?理论上有24种可能,其中只有2种是正确的解答过程,仅占 .若考虑到 , 不同的数值、符号选择,情形就更多了.若阅卷只看结果,岂不是草菅人命?

正解的结果,却一无是处,错的可惜.更为可悲的是,那么多的同学错了还不知道,考后经过对答案还在那里沾沾自喜呢.这不能不令我们反思:

功夫在平时,学习要扎实.高考复习仍要落实基本概念,基本原理,重在理解.比如,对这类问题,你就要真正理解并弄清楚:什么是二面角,什么是二面角的平面角,什么是平面的法向量,怎样确定平面的法向量,为什么可以用法向量求二面角的值,怎样求向量的夹角,等.那种学习死记硬背,机械套用模型,只求正确结果,不知其所以然的学习方法害人不浅!

二、第(2)问,让人看到五花八门的“解法”

阅卷过程发现,考生给出了30余种“解法”,但从本质上说,本题思路只有2种:空间向量法和综合法.所谓的这么多方法,是由于空间向量法的不同表面形式造成的假象.

(1)空间向量法

本题建立空间直角坐标系的方式比较单一,99%的考生都是以A为坐标原点,AB所在射线为z轴,建立右手坐标系.接下来分三步,如图2所示:

第一步,选择“量”来刻画点Q位置(或BQ长度).表达的方式或直接或间接,表达的形式有比例系数、坐标、长度等.接下来是建立由所设变量表达的关于 与 所成角余弦的表达式(函数).表达方式真可谓五花八门,令人眼花缭乱,这里仅选择几种常见的情形,如下表:

哇,这么多!不,阅卷现场比这多多了,不下四十种.

第二步,通过求函数最大值去确定参数值.只有三种方法,以表中情形1为例,其过程简述如下:

方法一 转化为二次函数. 当且仅当 时等号成立,可得

方法二 通过求导求函数的最大值确定 的值,具体过程略.

方法三 用基本不等式.

余下就不要我哕嗦了吧.

第三步,确定BQ的长度,水到渠成的事,不必说了.

需要说明的是,即使最终结果正确,中间出现错误的还很多,这让我想到“正确结果”的背后.这里,选择3种典型错误分析如下:

① ,其中★为任意非零实数,都不会影响最终结果(想想这是为什么?)但显然其解题过程已谈不上正确了.

②因为 ,所以 的第一个坐标分量★不影响建立的函数解析的分子,故解析式的分子正确还可能有错误,进而影响整个解题过程.

③将函数解析式两边平方去根号后,分子是一个整式的平方,求导后令导函数等于0,原来的函数解析式分子的零点一定是该导函数的零点(想想这又是为什么),从而可能会“以假乱真”,过程错误但也能得到正确结果.例如,表中第2种情形,由 得到结果 ,但若分母错了,即由一个错误的式子 出发,得到 ,却又可能被认为是另一种情形(表中情形 的对应的答案.

所以,阅卷不能只看答案,还要看过程.因此,高考阅卷过程特细,阅卷老师特认真.

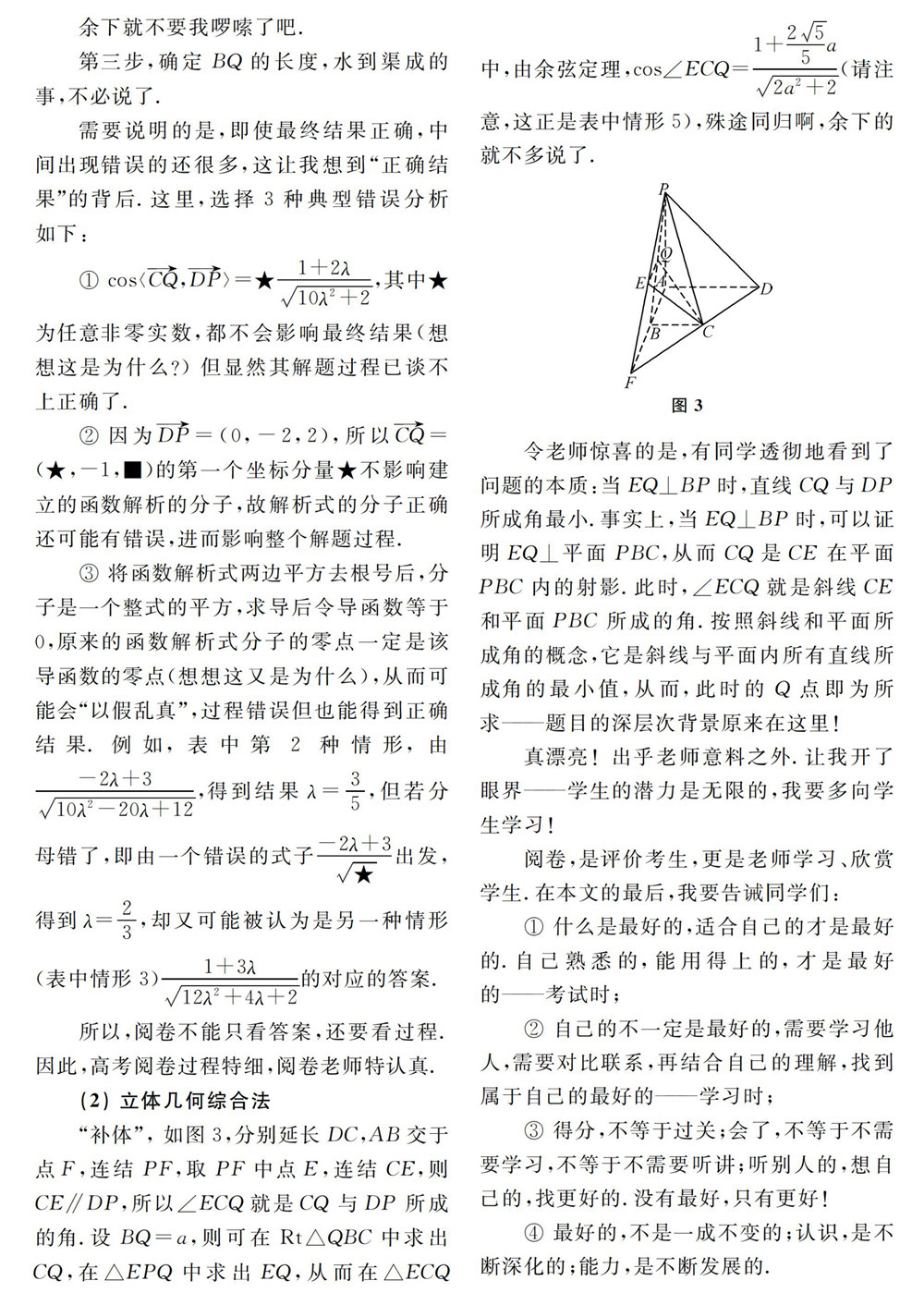

(2)立体几何综合法

“补体”,如图3,分别延长DC.AB交于点F,连结PF,取PF中点E,连结CE,则CE∥DP,所以∠ECQ就是CQ与DP所成的角.设BQ=a,则可在Rt△QBC中求出CQ,在△EPQ中求出EQ,从而在△ECQ中,由余弦定理, 请注意,这正是表中情形5),殊途同归啊,余下的就不多说了.

令老师惊喜的是,有同学透彻地看到了问题的本质:当 时,直线CQ与DP所成角最小.事实上,当 时,可以证明 平面PBC,从而CQ是CE在平面PBC内的射影.此时,∠ECQ就是斜线CE和平面PBC所成的角.按照斜线和平面所成角的概念,它是斜线与平面内所有直线所成角的最小值,从而,此时的Q点即为所求——题目的深层次背景原来在这里!

真漂亮!出乎老师意料之外.让我开了眼界——学生的潜力是无限的,我要多向学生学习!

阅卷,是评价考生,更是老师学习、欣赏学生.在本文的最后,我要告诫同学们:

①什么是最好的,适合自己的才是最好的.自己熟悉的,能用得上的,才是最好的——考试时;

②自己的不一定是最好的,需要学习他人,需要对比联系,再结合自己的理解,找到属于自己的最好的——学习时;

③得分,不等于过关;会了,不等于不需要学习,不等于不需要听讲;听别人的,想自己的,找更好的.没有最好,只有更好!

④最好的,不是一成不变的;认识,是不断深化的;能力,是不断发展的.