打开文本图片集

2006年的上海国际摄影展在上海美术馆举行,展览共展出了包括36个国家的近3000幅作品。王榕屏是展览的策划者和组织者,是上海摄影家协会副主席兼秘书长,同时也是一名摄影师,但展览中他没有一幅照片。我作为影展的一个策展人,对他的做人风格留下了很深的印象,并对他的作品和经历产生了很强的好奇心。

1981年,王榕屏在周庄开始了摄影生涯的第一次创作,随后几年,他又多次流连于江南水乡。当年那一幅幅朴实无华的作品,真实地记录了八十年代初的江南。照片中的男人,大都仍穿着颜色单调的服装;女人有时穿着花格罩衫,大都比较破旧,甚至打着补丁。他1983年在江苏省吴江市盛泽镇拍摄的水岸餐厅的照片,给我们留下了很多令人回味的细节:照片背景是如诗如画的江南水景,然而挡风遮雨的却是靠竹竿撑起的简易篷布;餐椅由长条凳、方凳、木椅等组成,高矮不一;餐桌从斜腿桌、直腿桌到长凳,五花八门;餐具从搪瓷盆、铝饭盒,到大瓷碗、中瓷碗、小瓷碗;从破旧的暖水瓶,到斑驳的搪瓷脸盆应有尽有。当年的餐馆主人,不但没有资金去租赁店面,甚至没有能力去购置一套稍微像样的餐具、餐桌和餐椅。这不仅仅是吴江人当年的生活窘态,也从侧面反映了1980年代初中国老百姓的生存状况。十年动乱,经济不振,工业生产混乱,交通运输不畅,经济比例失调,老百姓生活清苦。1978年全国农业人口平均每人每月的收入不到10元,即使到了1980年代初,对中国大多数家庭,电视机、洗衣机和电冰箱仍是奢侈品。这些照片就像一首首令人感伤的吴侬小曲,如泣如诉地拨动着人们的心弦。

王榕屏1983年在周庄拍摄的船娘的作品,不着重彩地向我们描绘了这个具有九百多年历史的江南古镇。照片不仅仅记录了当时周庄人的清贫,同时也留下了周庄古镇当年的历史风貌:小镇依河成街,桥街相连,两岸白墙黛瓦,重脊高檐;拱桥古朴,砖石斑驳。两个船娘轻摇着小船从狭窄的河道中缓缓漂来。船小而有篷,船上除了麻袋和渔网几乎一无所有。撑篙的姑娘立在船头,摇橹的姑娘站在船尾。两人不施粉黛,眉清目秀;衣着朴素,心境平和,俨然一幅远离尘世的江南画卷。

王榕屏出生于干部家庭,1969年作为“走资派”的子女下放到吉林省蛟河县白石公社插队。在插队的日子里,有一个同学从家里带来了一架旧照相机。让人没有想到的是,王榕屏却因此而与摄影结缘,而后王榕屏所在的集体被评为吉林省先进知青集体,他也得益于此荣誉而入伍。五年的军旅生活,他成为一名优秀的汽车驾驶教练员。1981年他从上海海运学院毕业后当了海员,第一个假期就跑到周庄,开始了他摄影生涯的第一次创作。谈起当年的第一次,王榕屏带着几分留恋,几分惆怅,就像谈论记忆深处的初恋情人。他说他从小就喜欢绘画,他的心愿就是报考一所艺术院校,将来当一个艺术家。无奈父母不支持,只好放弃了报考艺术院校的想法。他从部队复员后就买了自己的第一部相机;当海员后每年有56天假期,每次假期都会背着相机到处拍照片。他的心中充满了对艺术的追求与向往,身上充满了创作的激情和使不完的劲,摄影释放了他细胞中的艺术能量,摄影圆了他儿时的梦想。

1985年,王榕屏开始了他长达14个月的西藏之旅,拍摄了不少作品。之后,他继续深造学习,在中国人民大学学习新闻学,1987年他在上海美术馆举办了首次个人摄影展,名为《西藏风情—王榕屏个人作品集锦》,反映了他对西部热土的钟爱以及来自于壮美西部的人生与艺术感悟,当地电视台专门拍摄了长达30分钟的纪录片介绍他的作品。翻看榕屏1985年前后拍摄的西藏,他的拍摄方式与他的拍摄对象一样粗犷豪放、朴实无华。

“西藏 1985”就是一个很好的例子。用当年全国性摄影展览的评选标准来评判,这张照片的用光不够“规范”,明暗反差过大,大多数被摄对象处在阴影之中,缺少细腻的层次。而处在阳光中的男子虽有很好的光线和质感,却又被挤压到照片的边缘。然而,也恰恰是这种不讲章法的构图和用光方式,给了观众很强的视觉和心理压迫感,更容易令观者产生探究的欲望。它令我想起网络版的两个醉酒农民工翻唱的流行歌《春天里》。他们或许还不会恰到好处地举手投足,也不懂收放自如的吐字发声,但他们的歌声感动了很多人。真正打动人心的并非他们的表演技巧,而是他们的质朴和真诚。那几近嚎叫的歌声宣泄着他们对生活的无奈和困惑,那发自肺腑的声音流淌着他们的期许和心声。王榕屏早期的作品或带有初出茅庐的稚嫩,却充满了质朴与真诚的魅力。

1980年代初的中国刚刚告别了文化大革命的动乱,处在百废俱兴的状态,摄影也经受着不同文化思潮和理论的冲击、影响。当时对内地摄影影响最大的,是香港摄影文化。摄影术是在第一次鸦片战争后伴随着侵略者的洋枪大炮来到中国的,最早在中国拍照的基本是列强的外交官、军人、随军医生和尾随占领军而来的摄影师。他们居高临下地拍摄了被打得落花流水的中国,记录下殖民者眼中的中国人。虽然那些照片从侧面为我们提供了鸦片战争前后中国社会的很多细节,有史料价值,但也是一个国家和民族被强暴后的裸照(有些学者相信这是中国摄影的源头,称之为“中国摄影史”,或“中国早期摄影史”;我宁可同意王保国的观点,称之为“中国被摄影史”)。中国早期的摄影者大都是在此之后,从人像影楼起步的。娱乐摄影和商业摄影对中国摄影发展的影响几乎是难于避免的。而新中国成立后,中国又陷入冷战意识形态的战争之中,除了1950年代苏联老大哥的经验之外,所能得到的国际摄影资讯少之又少。1970年代末的改革开放敞开了中国的大门,更多的西方摄影理念被引入中国,使得中国人的摄影方式变得更加个性化和多元化。但我们的摄影在享受开放带来的进步的同时,也承受了惯性的官僚体制和西方殖民文化的双重挤压。1980年代初,饥不择食的内地摄影人把香港流行的沙龙摄影文化当成楷模,使得娱乐化的风光摄影一下成了摄影圈中最时髦、最亮丽的风景线。同时,由于资讯的不对称,国内摄影人对当代世界摄影的状况产生了一定程度的误解。譬如,“世界摄影十杰”本是娱乐摄影中的一个奖项,几乎没有西方专业摄影师会把这个奖项当回事,而这个奖项在中国却曾被忽悠成世界级的重要摄影奖项。这种状况对中国摄影的健康发展产生了一定程度的负面影响。

1989年到1993年间,王榕屏曾在北京电影学院攻读摄影硕士学位,也曾在中国人民大学新闻学院和北京广播学院研修学习。这些经历为他的摄影思考增添了理性,作品中的摄影美学要素—比如光线的把握—也更臻完美,构图处理更加考究。1987年至1997年间,他在上海美术馆、上海图书馆和上海工人俱乐部共举办了五场个人摄影展,作品还先后在美国、日本、英国、俄罗斯等国家展出。1997年,他的首个回顾展在上海美术馆举行,展出了上百幅摄影作品;同时,他荣获了中国政府颁发的国家优秀摄影作品奖和文化部颁发的奖项。2007年,上海美术馆收藏了他的6幅作品。

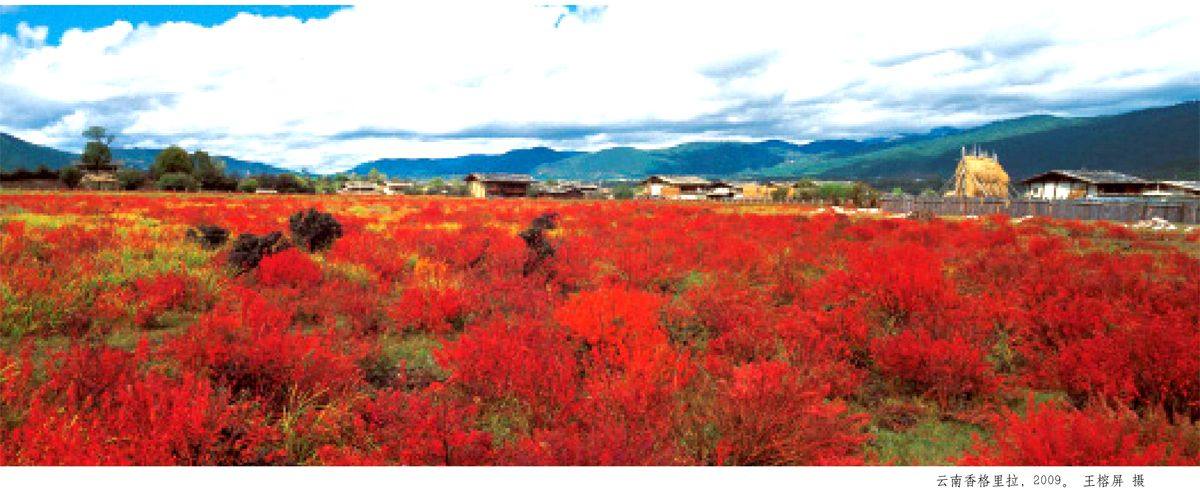

王榕屏是一个不知疲倦的人,他曾四进西藏、四入新疆、八过内蒙、九赴青海、九上太行、十穿甘肃。他的作品捕捉中国自然景观的特点,其中总能找到一些卓越的情感因素。伴随他跑遍祖国大江南北的就是他为了拍照片所购置的越野车。王榕屏去过很多人迹罕至的地方,而且是不达目的绝不罢休。四川石渠县的丽山,山上有一个巨石阵,据说曾有几代高僧在此修行。王榕屏曾两次到达巨石阵脚下,但均因雨水太大而未能上山。2008年,他第三次来到山下。车开不动就骑马,马走不动就靠双脚,趟河流、攀峭壁,终于到达山顶,拍下了一览众山小的美景,并在天空昏暗、大雨倾盆,山洪即将到来之前脱离险境。2009年10月,他第三次到内蒙巴丹吉林沙漠。沙漠看似平坦温顺,但有时也会暗藏凶险。他到达之后,沙漠保护区的工作人员指着场上沾满泥浆的汽车对他说:“前两天进去五辆车,一辆翻了,四辆陷入沼泽地,刚被拖出来。明后几天会有大风,降雨降雪,你们进去会很危险。”王榕屏不为所动,还是开车进去了。他在部队练就的精湛的驾驶技术和多年驾车闯荡大江南北的丰富经验令他有比旁人更多的冒险本钱—但比险恶的自然条件更具挑战性的是如何超越自己。

风光摄影是1980年代至今中国影坛的一道风景线,但被娱乐化的摄影文化却容易令摄影人为“风景”所累,使人在“创作”的过程中自觉或不自觉地沉迷于色彩,沉迷于层次、沉迷于细节、沉迷于构图、沉迷于赞美、沉迷于获奖。构图、色彩、影调、虚实、层次和反差等甚至一度成为评判一张照片好坏的硬性指标。很多人在自然和图像的风景中迷失,忽略了自己心中的风景和心境,王榕屏或许也在这种娱乐文化浪潮的冲击下产生过一定程度上的困惑,但他是一个不惧挑战的人。他的摄影经历就是在不断地审视自己、挑战自己中走过来的。首先,他一步步地将自己从附庸风雅的景观态度中解脱了出来,逐渐唤起了内心深处人文意识的觉醒。他的拍摄题材也逐渐从风景向人文景观倾斜,并开始更加关注正在变化或行将消失的人文景观。同时,他开始有意识地尝试更加多元的表现方式。王榕屏在拍摄的过程中曾尝试使用过135相机、6×6相机、摇头机和617相机,他最后选择了617相机。617相机的画幅几乎3倍于6×6相机,视野更宽阔,细节更丰富。绝大多数使用617相机的摄影师在拍摄时都会使用三脚架,而且希望照片中的每一个细节都能够得到清晰准确的表达。在得到准确细节之后王榕屏又开始尝试得到“虚”。所谓“虚”,就是采用慢速度的拍摄方法使动态中的人物在画面上产生一定程度的虚化,与画面中固态物体的清晰细节虚实相映,形成反差,使画面产生运动感和灵动感;有时他也采取多次曝光,使画面产生一种“花非花,雾非雾”、人融物映的梦幻感觉。虚实结合的慢速拍摄法和多次曝光法都早已有之,算不上是什么发明,但这种使用中型宽画幅相机的大胆尝试,却不能不说充满了王榕屏的个人特色。他说,摄影无法像拍电影那样做加法,不能做到为所欲为,可切、可摇、可以通过多个画面讲一个故事;也不像绘画那样可以做减法,可以随心所欲地省略不想表现的东西。摄影不但要用镜头讲故事,而且常常要用一张片子讲一个故事;要想把故事讲得好,就要寻找最好的表现方法。王榕屏早期的西藏照片,比较注重于有雕塑感或戏剧感的人物,把人物当作“创作对象”,把对象视同美院学生请来的素描模特。“创作”过程中对画面效果的关注多过对人本身的关心。而王榕屏近年的照片中,他不仅更多地聚焦于对象的生存状态,而且对人的生存环境和时代特征也有了更多的关注。他说,这种观看和拍摄方式的转变,也使他有了更多的感受、感触和感动,已成为他创新的最大动力。

让我好奇的还有一点:在数码摄影如此普及和便捷的时候,他为什么还要坚持拍摄反转片呢?

王榕屏说,除了反转片能够得到更高的图像质量而外,传统胶片还能令他更好地享受摄影过程。在胶片没有冲出来之前,一切情况皆可能发生,这种不可预知性令人产生更大的期盼。如他经常使用的慢速度拍摄,如何取得恰到好处的虚实效果就是一个很大的挑战。速度太快达不到虚的效果,而太慢又会使运动中的人完全糊掉。不同照片中人物运动的速度不同,快门速度也要随之做相应调整。他说,尽管自己经验十分丰富,但有时仍会失手。拍摄胶片无法得到即时影像,既要靠经验,又要靠运气—在这点上,他仍像一个顽童:玩的是刺激,玩的是心跳,就是未知。

超越自己是最难的。路漫漫其修远,望榕屏走得更远,更精彩。

推荐访问:漫漫